※為何要談「人民音樂家」?

我是從校勘《黃河大合唱》的版本過程中,踏入中國近現代音樂學術領域的,由此擴及的冼星海相關問題研究,免不了看到海量的、用作形容冼星海的一個詞彙──「人民音樂家」。冼星海不是唯一一位人民音樂家,而這五字頭銜直至今日也時常出現,但恕我讀書不力,翻來覆去總是找不到一個可靠文獻,確切說明究竟「人民音樂家」代表什麼意思。又關於「人民音樂家」,此一稱謂在何種情況下得以成立、或被確認?這一詞彙究竟有無專屬所指?在現時又是如何被使用?諸多謎團,開啟我的好奇心。於是,便想隨筆雜文,試著碰觸、分析這個眾人習以為常卻難以準確定義的言語吧。

「人民」作為修飾「音樂家」的形容詞,那重點必在前者而非於後。《漢語大詞典》釋「人民」稱:「百姓;平民。指以勞動群眾為本體的社會基本成員。又泛指人類。」如果說「人民音樂家」是「人類音樂家」,肯定是畫蛇添足,因為音樂界尚未認定哪隻貓貓狗狗為正經音樂家。

而「百姓;平民。指以勞動群眾為本體的社會基本成員」之說法,明顯是較為政治化的闡釋。一九四二年五月,毛澤東在延安文藝座談會上的講話,引述並贊同列寧所言「我們的文藝應當『為千千萬萬勞動人民服務』」,說明在特定意識形態下,「人民」一詞較大程度指向勞動階級、無產階級人群。一九四九年九月二十九日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議通過《中國人民政治協商會議共同綱領》,提及「中國人民民主專政是中國工人階級、農民階級、小資產階級、民族資產階級及其他愛國民主份子的人民民主統一戰線的政權,而以工農聯盟為基礎,以工人階級為領導。」換言之,在黨所建設新中國的語境中,「人民」幾乎可視同上述之階級份子。

也可以說:理論上,在黨所引領的文化生產、新中國的意識形態下,「人民音樂家」應當是出自前述階級之群體,而在音樂方面頗有成就、值得留芳百世之人。

環顧周邊相似政體,也見有類似之稱謂出現。翻閱老報紙,一九四九年十月二十一日蘇聯代表團訪華,其中便有「蘇聯人民音樂家」、鋼琴家克拉夫青柯發表演講,但實際上,當時蘇聯頒授的榮譽稱號應為「人民藝術家」。在朝鮮,也出現功勳藝術家、功勳合唱團一類說法,其政治指向更為明確,意即在文藝領域對政權服務成效卓著、值得嘉獎者。不過,蘇聯或朝鮮,「人民藝術家」或「功勳藝術家」,是由政權設立榮譽榜單,由有關機構明文頒授的,時至今日,俄羅斯仍保有「俄羅斯聯邦人民藝術家」的榮譽制度,甚至對文藝表現優秀的青年頒授「俄羅斯聯邦尊敬的藝術家」稱號。

回頭來看,中國的「人民音樂家」並未形成正式、的國家榮譽獎勵體系,但要說與政治毫無關係也並不實際,可它又逐漸游移在政治話語及民間想像中,成為具有中國特色的、對於音樂家的一種尊敬表現。不過,關於中國的「人民音樂家」,還是很有必要從源頭開始說起。

※誰是第一位「人民音樂家」?

有一種說法,聶耳是中國近現代音樂史上第一位「人民音樂家」,而冼星海是繼承聶耳的志向,後繼為又一位優秀的「人民音樂家」,例如在王懿之《聶耳傳》有如是論調,而澳門《新華澳報》刊登紀念冼星海一百週年冥誕文章時也提及「冼星海是中國現代史上繼聶耳之後又一傑出的人民音樂家」。

這樣的說法,雖有跡可尋,但也有待商榷。從時間上來說,聶耳於一九三五年逝世於日本神奈川縣藤澤市,得年二十有三;冼星海於一九四五年於蘇聯莫斯科病故,享年四十整。聶耳無論是身前亡後,都有著音樂為大眾、國民服務的正面評價,在一九三五年各界憑弔聶耳的文字中,田漢頌其「好與吾民訴不平」,郭沫若則將其與雪萊昔同喻為「民眾的天才」,又說「大眾都愛你的新聲,大眾正賴你去喚醒……」

冼星海也曾分別於聶耳逝世三、四週年時,撰文〈聶耳,中國新興音樂的創造者〉及〈在抗戰中紀念聶耳〉,前者稱聶耳為「劃時代的作曲者、民族呼聲的代表者」「作曲天才的領導人」,並「並造出中國歷史上所沒有的一種民眾音樂」;後文則說聶耳是「新音樂的創作者,利用民謠形式加上新內容的第一人」「他是我們民族的一個偉人,代表時代,代表我們民族,發出反抗呼聲的一個永遠不滅的偉人」。

不過,倘若檢索中華數字書苑或清華同方知網等報刊數據庫,以「人民音樂家」為關鍵詞為查找對象,作年代升冪排序,會得出一個滿有趣的現象:自一九四九年起,最前幾篇關於「人民音樂家」的文章都是紀念冼星海的生平事跡,報紙輿論要到一九五0年下半年、雜誌要到一九五六年,才有較多關於聶耳的資料顯現。

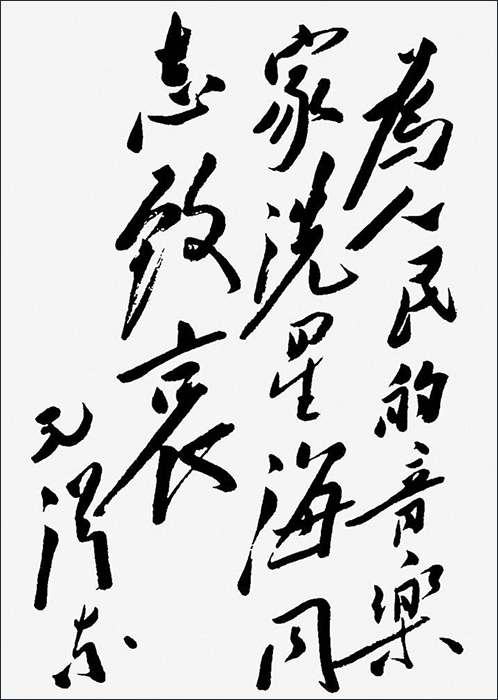

這也許是因為當時距冼星海逝世未遠,文化界的記憶與印象仍然深刻。但值得一提的,是當冼星海逝世之後,消息傳回中國,中共及其所轄陝甘寧邊區的領袖毛澤東,旋即揮毫題寫輓幛:「為人民的音樂家冼星海同志致哀」,這不但是「人民音樂家」一詞被明確樹立,更是來自於特定政治陣營核心人物的正式褒揚。如果從這一層「程序」上來說,聶耳死亡時各界的表態、稱頌,屬於民間非官方的委婉讚揚,只是「人民音樂家」概念上的濫觴;另一場景,冼星海被稱作「人民音樂家」,無疑是政治力量的正式加冕,具有重要指標意義。就個人印象所及,曾見臺灣史學界人士將「人民音樂家」一類詞彙,類比為古代的「賜諡」。

翻查手邊文獻,一九五0年七月十七日,《浙江晚報》刊發章牧所撰文章〈聶耳──第一個人民作曲家〉,應算是聶耳被納入「人民音樂家」的開端。一九五四年,雲南省人民政府決定重修聶耳墓,邀請郭沫若題字撰文,於是郭氏手書「人民音樂家聶耳之墓」,並落墨墓志云:「聶耳同志,中國革命之號角,人民解放之聲鼙鼓也。」此則算是聶耳成為「人民音樂家」的蓋棺論定,屬於溯及繼往的追贈封號。更何況,被正式稱為「人民音樂家」的冼星海,是那麼贊揚、推崇聶耳的才華及作風,聶耳又有什麼理由不成為「人民音樂家」呢?

聶耳、冼星海被奉為第一代「人民音樂家」,雖最初只是基於人情而生的追思,或政治人物對文化界的敬重姿態,說明這些優秀文藝工作者不倦創作、服務大眾,或其作風立場與特定意識形態相契合,屬於尊稱。但在新中國政權建立之後,「人民音樂家」猶如神壇龕位,作為彰顯新政權文藝成就的象徵,不容質疑也不可撼動。一九五五年,馬可為紀念冼星海逝世十週年,撰寫〈冼星海是我國傑出的社會主義現實主義音樂家〉長文,意圖再一次確認「人民音樂家」的崇高地位。但在一九五七年,上海音樂學院汪立三、劉施任、蔣祖馨三人於《人民音樂》發表〈論對星海同志一些交響樂作品的評價問題〉,抨擊冼星海交響音樂作品諸多缺陷,招致韓中傑、姚牧、王雲階等人的回應反擊,幾番筆戰,最終汪、劉、蔣三人被定為右派。直至文革結束之後的一九八0年代,曾任中國音樂家協會主席呂驥的幾次講話中,仍有將聶耳、冼星海這樣「人民音樂家」的身分,與「中國無產階級革命音樂的先軀者」掛勾的釋義。至於數十年以後,王西麟認為聶耳只能稱得上為旋律作家、不算標準的作曲家,而撰寫數篇文章批評,又是另一時空環境下的另一回事了。

※還有誰也被稱作「人民音樂家」?

自新中國成立以後,很長時間由聶耳、冼星海獨享「人民音樂家」頭銜,此一稱謂甚至帶有政治方面的神聖特性,所以在一九七0至八0年代,幾乎見不到有其他音樂家被稱作「人民音樂家」。一九七六年七月二十七日,曾為冼星海政治地位定調的馬可在北京逝世,新華社一百三十三字的訃告中,也未對這位具有重要政治地位的音樂家做出任何褒獎式的稱號。此一情況,到一九九0年代開始,方有改變。

從中華數字書苑之報紙新聞數據庫中檢索,以新華社消息為核心,在文革之後第一位被稱作「人民音樂家」的,應是一九九0年五月十四日逝世的施光南,在新華社刊發的訃告中,全文首句就是「人民音樂家施光南靜靜地躺在鮮花叢中」。有些資料指出,施光南之「人民音樂家」稱號是經由文化部提名的,但再翻查各個數據庫資料,卻找不到其他曾被文化部提名為「人民音樂家」的人仕,也難尋來自文化部的明確公文。據二00八年伍紹祖在《寧波日報》所撰文章〈我的同學施光南〉中指出,施光南之所以被稱作「人民音樂家」,或許是因為施氏的同學曾慶紅向江澤民報告訊息時口語提及,於是才傳開使用。但值得留意的,是新華社刊發的施光南訃告中,只著重提及施氏的歌曲作品,如〈祝酒歌〉〈周總理,你在那裡〉〈在希望的田野上〉〈吐魯番的葡萄熟了〉〈假如你要認識我〉等,並稱其「一曲《屈原》,竟成絕響」,未介紹施氏的歌劇作品《傷逝》,也無說明其實《屈原》也是一部大型的歌劇作品。所以說,官方對於施光南「人民音樂家」的身分印象,保留在其具有政治性的歌曲創作,或大眾耳熟能詳的流行短篇。

時隔數載,一九九九年四月二十九日,新華社發佈賀綠汀訃告,亦將賀氏尊稱為「人民音樂家」,並介紹其貧困農家出身,求學及創作歷程,在抗日戰爭中的愛國作曲表現,以及解放後任職上海音樂學院的教育工作。爾後,再有來自官方正式的音樂家逝世消息公佈,也鮮見「人民音樂家」一詞的使用。如果將新華社消息視為政治權力的代言,那麼施光南與賀綠汀獲得「人民音樂家」頭銜,應是文革之後較有代表正式意義的案例。

但是,這並不代表「人民音樂家」的範圍侷限於此,而是「人民音樂家」從官方回歸民間,廣泛出現於各種懷念、追憶、認同、贊美的文章中。據我粗略、不甚完整的資料爬梳,曾被人們稱作「人民音樂家」的,尚有:張曙、張寒暉、鄭律成、麥新、瞿維、李煥之、呂遠、王莘、曹火星、李淩、李劫夫、呂驥、任光、岳侖等人,甚至也有人追溯既往以該詞尊稱馬可。這些人物,如張曙、張寒暉、鄭律成及麥新,是抗戰歌曲的代表作家,尤其張曙的立場作風也備受冼星海推崇;瞿維、李煥之則屬於創作體裁較為完整,有大型作品的作曲家;而其他多數「人民音樂家」,是革命或軍旅歌曲的作者,或是音樂理論、文藝政策的主導者。

此外,在特殊時期遭受迫害、後被平反的馬思聰,也曾被人撰文稱作「人民音樂家」;已經享有「西部歌王」稱譽的王洛賓,也在逝世十週年時被崇拜者如此稱呼;曾創作〈美麗的草原我的家〉的蒙族作曲家阿拉腾奥勒,則被稱作「草原人民音樂家」;而在民樂界,劉文金在二0一三年逝世時,《中國文化報》刊載之席強所撰專文亦以「人民音樂家」尊稱劉氏。另外,石夫、白誠仁、周大風等,他們或許不一定如前述人物有更高名氣,也有過被稱作「人民音樂家」的記錄,尤其曾任中央歌劇舞劇院、中央芭蕾舞團專職作曲的石夫,創作體裁涵蓋歌劇、舞劇、交響樂等,亦頗全面。

比較有意思的,是曾與被極端無產階級文藝理念批判、意識形態並不吻合的中國近現代音樂一代宗師黃自,也在近年一些文章中被稱作「人民音樂家」。由此看來,隨著時代的開放,「人民音樂家」的含意所指也越來越廣泛了,不再單指有功於「無產階級革命音樂」之人。

※「人民音樂家」還有什麼樣的意涵?

從前述所見,「人民音樂家」似乎成了「人民作曲家」的同義詞,因為被稱作「人民音樂家」的人物,幾乎都是音樂界的作曲者。不過,過往資料仍曾出現過尊稱著名箏樂家曹東扶為「來自人民的民間音樂家」案例,說明這類尊稱也可指向演奏技藝甚佳、具有相關貢獻者。耐人尋味的是,「人民」與「民間」就本義而言,豈非同義詞?實就算作「人民音樂家」吧。

另外,從以上案例看來,「人民音樂家」稱號大多用在已經過世的人物上,作為對逝者的尊稱,緬懷其曾造就的貢獻。不過,在亞馬遜網站上,可找到一輯《熱烈祝賀人民音樂家笛子泰斗陸春齡教授九十華誕專輯》雙DVD套裝,可是迄今陸老仍然健在,去年《解放日報》更以〈笛子大師陸春齡97歲了,還能一口氣吹好幾支曲子〉為題,撰文介紹陸老高超笛藝。雖說「人民音樂家」並不一定只能指稱逝者,但在多年慣例的用法下,出現此一案例還是有些奇異。

還有更奇異的,是「人民音樂家」一般是官方或社會各界對作曲家的尊稱,來自他者之口。但是在二0一一年,龔琳娜與老鑼的神曲〈忐忑〉爆紅,龔氏接受媒體採訪時,稱:「有觀眾留言說,他們不想叫我藝術家,因為藝術家離他們太遠,所以我的定位是『人民音樂家』,就是給大家唱歌。你要問我的觀眾群在哪裡,我沒有想過,有人願意聽我唱,我就給你唱,就這樣。」該篇報導的標題更是〈龔琳娜:我的定位是「人民音樂家」〉。雖然說,龔琳娜並為自稱為「人民音樂家」,但把自己的藝術表現定位在「人民音樂家」範疇,或以成為「人民音樂家」自許,都是較為罕見的說法。又若龔氏願望成真,或許將是聲樂界首名「人民音樂家」。

說了那麼多,似乎更難歸納出「人民音樂家」的意涵了,其詞義所指被我的拉雜囉嗦顯得越來越模糊。但或許這也是好事,顯示中國音樂的走向愈趨多元開放,兼容並蓄,或許,未來將有更多「人民音樂家」出現、產生、被確認,豐富中國音樂的生態吧。