(本文刊登於《三聯愛樂》總第236期(公元2019年9月)。)

點擊以下鏈結觀賞冼星海《黃河大合唱》交響合唱版首演影音:

※Youtube平臺

※Bilibili平臺

//

當今許多人都知曉一項文藝領域的常識:「戲說不是胡說,改編不是亂編。」但是,在大量敘事的灌輸下,很多人也不清楚究竟接受到的文藝作品,是否為本來面貌。試想:倘若有朝一日,竟然發現課本上印的、傳媒上播放的、博物館展示的著名畫作《蒙娜麗莎的微笑》,根本不是達文西的原始手筆,而原作與記憶印象又相差甚遠,那到底會帶給我們什麼衝擊呢?又或是無傷大雅、一笑置之,棄真相於不顧,繼續沉浸於腦海中建構許久的「美」呢?

在中國現當代音樂史中,就有這樣一項特殊案例,那便是《黃河大合唱》。

由光未然(本名張光年)作詞、冼星海作曲,誕生在一九三九年的《黃河大合唱》,作為中國對日抗戰時期的著名音樂作品,體裁龐大、政治性質強烈,又以「黃河」為敘事焦點,凸顯出鮮明的劇情推進效果,的確是一部出色鴻篇。它有包含混聲合唱、女聲合唱、獨唱、對唱等不同形式的八個樂章,相較於同年問世、亦是冼星海作曲的《生產運動大合唱》(塞克作詞),更加集中表現音樂的聽覺美感,也在當代中國不同時期,於不同意識形態環境下被唱響。稱《黃河》是二十世紀中國音樂的代表作品,應不為過。

雖然已有不少學者(包含本人)長篇累牘地考證、介紹《黃河》的版本演進,但人們經常忽視(或未知)《黃河》的樣貌如何改變,更不曉得今時大眾所聆聽、習慣、傳唱的《黃河》,幾乎脫離了冼星海原始意圖。甚至,後人所創造出的關於《黃河》的諸般種種詮釋,已掩沒了當年被奉為「人民音樂家」的冼星海,其所希冀創造的某種藝術追求。

時間倒流至一九三八年十月底,因武漢淪陷,光未然率領「抗敵演劇三隊」自陝西宜川壺口下游,東渡黃河,轉進晉西南呂梁山游擊根據地,過程中抗演三隊成員見識到黃河渡船的船夫號子、沿途淪陷區的焦土、呂梁山游擊隊的戰鬥場景,除肩赴文藝宣傳任務外,還須抵抗日軍向游擊隊根據地攻擊的炮火,在複雜險難的地型不斷轉移。據首演《黃河》的指揮鄔析零回憶,抗演三隊在陜北靠近延安不遠時,光未然因墜馬受傷,被送至路程七百華里的邊區和平醫院,再渡黃河,此時光未然萌生將這一段見聞轉化為文學的想法,便蘊釀長詩《黃河吟》的寫作。在《黃河吟》創作完成後,一九三九年三月十一日,冼星海《生產運動大合唱》完稿後的五天,因參加抗演三隊決定在西北旅社舉辦歌詞朗誦會,冼氏接觸到光未然《黃河吟》詩作,有意為之譜曲,即後所謂之《黃河大合唱》。

據冼星海日記,《黃河大合唱》初次譜曲的時程很短,從一九三九年三月二十六日開始動筆,三月三十一日完成,僅費時六日;但期間冼星海健康不佳,自敘:「身體不怎麼好,恐怕是營養不足的關係!……身體不好,常睡午覺,他們還以為我是裝做的不去開荒!」「身體不好、傷風頭暈……」四月十三日晚間七時,陜北公學在延安召開第一次音樂大會,除呂驥、光未然先後發言,其餘則是由抗演三隊、魯迅藝術學院及抗日軍政大學聯合組織的文藝表演,節目內容包含全體合唱《中華民國國歌》,魯藝演出合唱曲目《船夫曲》《打到東北去》,抗大八人文藝工作團演出《新山歌》《延水謠》《在森林中》,魯藝由冼星海指揮演出《生產運動大合唱》,抗大五大隊演出《軍民合作》及《太行山上》,最後才是抗演三隊首演《黃河大合唱》。

《黃河大合唱》的首次問世,其實是相當簡陋的樣態,由於延安缺少樂器,只好把能見到的樂器都用於伴奏,編制包括:竹笛、口琴、高音二胡、低音二胡、三弦、主板、木魚、鐃鈸、鈴、鼓鑼、堂鼓、鈸,據一些回憶性質的文獻記載,當時甚至使用汽油筒或大缸製作低音樂器,顯見條件克難。又據冼星海日記所載,一九三九年四月十三日的《黃河》首演,其實有些瑕疵,主要是《黃河怨》的獨唱走音,所以「給觀眾不好印象」,而現場觀眾的對《黃河》的初步體驗,是「覺得很雄偉」。四月十六日晚間,抗演三隊又於「生產運動總結束晚會」中演出《黃河》,冼星海日記稱:「除女聲獨唱不十分好外,其餘都很進步。」隨後的五月十一日,為紀念魯迅藝術學院創辦週年,冼星海親自指揮魯藝合唱團百餘人演出《黃河》,這才出現作曲家滿意、認定為「相當成功」的表現,且由於演出結束後,在場觀演的毛澤東、王明、康生等延安黨政高層,對該作品給予高度肯定,並「很感動地說了幾聲『好』」,這才使得《黃河大合唱》後來的重要地位,奠下基礎。

一九四0年,在《黃河》已於中國各地(包括陪都重慶)唱響之後,曾有兩次座談會討論該作品的成就,參加者包含光未然、賀綠汀、劉雪庵、李凌等,指出除了演出人員的技術水平不足以外,樂器音色的搭配亦不協調,且當時許多指揮並不知曉如何處理這部作品。二00七年,香港中文大學合唱團在藝術總監朱振威的帶領下,依照《冼星海全集》所刊印的樂譜,複刻了一版延安《黃河》的演出,模擬當時樂隊、合唱的演出效果,據說不少觀眾在聆賞時,也是一頭霧水、很不適應。也可以說,《黃河大合唱》的問世,一邊受到大眾歡迎,同時也引發專家抱疑,甚至冼星海自己也無法迴避作品的簡陋狀態,於是他「老早就有意思把它寫成五線譜,用交響樂隊伴奏合唱」,並認為這種方法更加「國際化」,有利將作品推廣到全世界。

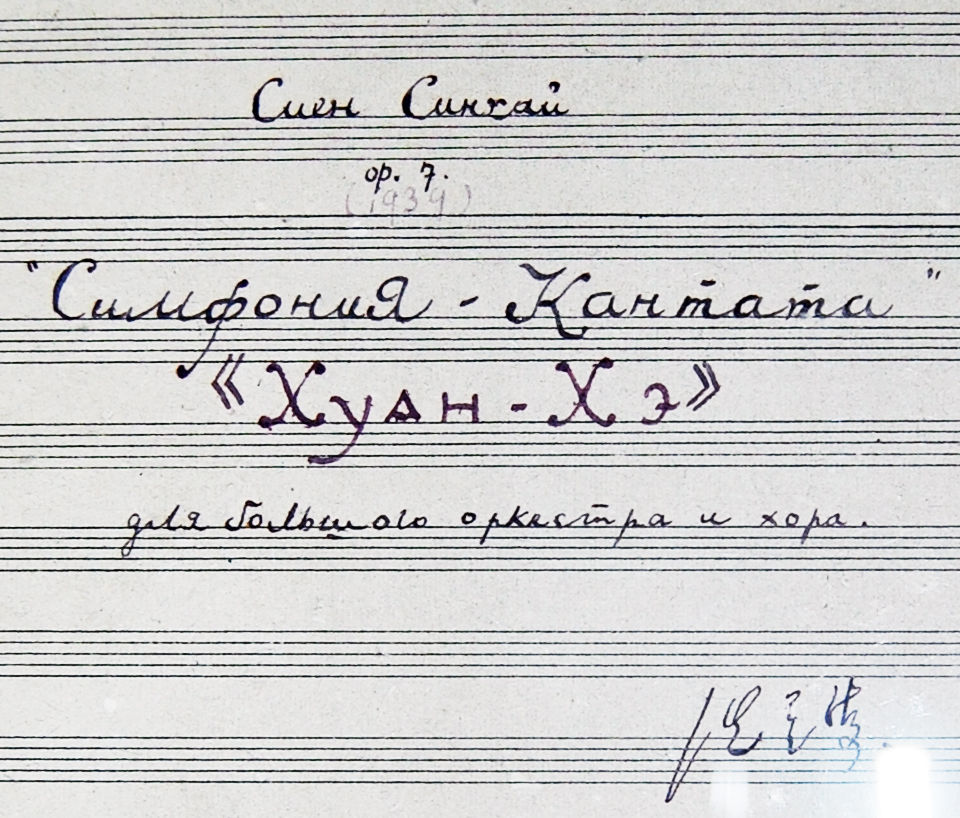

直至一九四一年春,冼星海在蘇聯期間,於莫斯科完成《黃河》的交響版本配器,並將其稱為「交響曲大合唱《黃河》」,編列為冼氏作品第七號。這也是人們所謂「莫斯科版《黃河》」。這個版本的配器十分「魔性」,有不少和聲、織體的運用脫離作曲常識,且頻繁轉調、音域過高,使得演奏(唱)的難度大幅提昇,且有些音響效果並沒那麼悅耳。早年間,學界多以冼星海在外困苦、病痛纏身,作為作品新版本效果「奇異」的推脫之辭,但又矛盾於「人民音樂家」的作品豈能有「錯」?於是這份莫斯科版《黃河》稿件回到中國後,未能經常演出,塵封許久。一九五0年代,李煥之曾試圖簡化莫斯科版《黃河》的織體設計,編寫出一版譜稿,並曾錄製唱片、電影;一九八0年代末期,因《冼星海全集》的編纂需要,李煥之再度將莫斯科版《黃河》作有限度的調整,並交由上海樂團試演。據說,當時演出雖有安排正式錄音,但錄音母片被有關單位要求不能公開、唱片無法發行,所幸有一份風衣錄音流出,人們才得以稍微認識冼星海作風。

幸好在一九五一年時,莫斯科版《黃河》的手稿被影印成輯,小量發行二百冊左右,作為當時中蘇文化交流所需的代表作品,而我也曾在孔夫子舊書網上,找到了這份手稿影本,方能開展莫斯科版《黃河》的校訂研究,成為我的碩士學位論文。二0一五年五月,上海愛樂樂團在張亮指揮下,聯同上海廣電合唱團、香港中文大學合唱團、臺灣新節慶合唱團,假東方藝術中心音樂廳演出原版《黃河大合唱》,這是自一九四一年冼星海配器完稿以來,七十四年首度完整的呈現。雖然,部分觀眾在樂曲中出現的多處不諧和音響及花腔中,仍有些找不著北的體驗,總覺得聽到一個不熟悉的《黃河》,好像哪裡怪怪的,但最後十幾把銅管、十幾架小軍鼓齊鳴的震撼效果,還是很能吸引觀眾掌聲。

至於我們現在聽到的《黃河大合唱》,又是怎麼產生的呢?說到一九五0年代李煥之改編的版本,雖曾因唱片、電影的發行,流行一段時間,但很快地因為政治意識形態緣故,《黃河》陷入了難以演出的境地。「文革」期間,革命文藝當道,「樣板戲」成為主流,《黃河》等一系列抗戰時期、十七年時期的文藝作品更是被冷落了。一九七0年前後,受江青的文藝思路、中央音樂學院大字報影響,以殷承宗(時名「殷誠忠」)為首的中央樂團創作小組,開展「留曲不留詞」的創作方向,將《黃河大合唱》的部分旋律,改造成如今眾人皆知的《黃河》鋼琴協奏曲。這部組曲式的鋼琴協奏曲,在當時被列入第二批「樣板作品」中,除了樂師、獨奏家、鋼琴的傾情演奏以外,舞臺上還須懸掛毛主席像,以及同時播映與樂曲內容相對應的字幕。

時屆一九七五年,北京文化界為突破「文革」文化環境的諸般限制,便蘊釀一場關於紀念人民音樂家聶耳、冼星海的音樂會,一些文獻中提及,這或與冼星海夫人錢韻玲女士聽從李煥之的建議,曾致信毛澤東表示對《黃河》等作品遭冷落表示不滿,有所關聯。幾經波折,由著名指揮家嚴良堃負責,中央樂團創作組施萬春、田豐、陳兆勳等人執筆配器,重新為《黃河大合唱》編曲,並於一九七五年十月廿五日首演於北京民族宮禮堂,名義是「人民音樂家聶耳、冼星海音樂會」,參演團體有中央樂團、中國歌劇團、新影樂團、中央五七藝術大學音樂學院、中央人民廣播少年合唱團,由嚴良堃指揮。隨後演出多場,獲得廣泛熱烈反應,得到大眾極高評價。中央樂團版本《黃河大合唱》,一改原作品複雜的配器織體,以「三化」思維(革命化、民族化、群眾化)將原作品的主旋律,配上頗具功能性質的伴奏和聲,使樂隊處於「伴」的地位,與冼星海原作品「交響曲大合唱」的思路略有不同,甚至部分配器思路明顯源於《黃河》鋼琴協奏曲的設計。關於中央樂團版《黃河大合唱》的產生歷程,以及期間的政治情況,於一九七九年被改編成電影《怒吼吧!黃河》,公映於世。

而一九七五年完成的中央樂團版《黃河大合唱》,其實欠缺第三樂章《黃河之水天上來》,直至一九八七年為當時紀念盧溝橋事變五十週年,方由施萬春補寫,於中國人民抗日戰爭紀念館演出亮相。但施氏補寫的《黃河之水天上來》,除去開頭琵琶獨奏幾個音形以外,其實整章的旋律、和聲、織體,已跟原作沒太大關係,這標準的「施萬春作品」,多年來夾雜在其它同被改寫的樂章中,被視為「冼星海作品」,呈現在大眾面前。

雖然包括嚴良堃在內的諸位樂界前輩,均認為中央樂團版《黃河大合唱》是基於延安首演版本編寫,很能體現「原貌」,但若與一九四一年冼星海親編的莫斯科交響合唱版本對照,會發現情況並不那麼單純。從冼星海的原始譜稿中,可看出其深受法國浪漫派風格影響,後又吸收蘇聯大編制交響樂的創作思維,試圖打造一個印象式的演出效果。例如:在《黃水遙》中,「自從鬼子來」一句僅由女聲部弱聲唱出(中央樂團版是混聲四部強音唱出);《保衛黃河》原本是四部漸入輪唱、層層疊加,成為在前後樂章過渡的曲目,僅作為轉場式的片段(中央樂團版改為三部輪唱,經一段主題旋律間奏後,轉調為混聲合唱,成為完整獨立的「戰歌」)。又如上文提及,《黃河之水天上來》幾乎揚棄原作不用,改以另人新配,強力凸顯旋律而失去原本複雜的織體設計,亦鮮見演出藝團如實將真正作者的姓名署於明顯之處。

除去前列所提及的《黃河》版本,還有幾個有意思的小版本也應留意。

一九四九年,陳田鶴甫至福建音樂專科學校工作,由於福州解放不久,當時該校學生希望排演《黃河大合唱》,但苦無伴奏樂譜,又聽說黃自四大弟子之一在校任教,便有學生將一份《黃河》的聲樂簡譜交給陳氏,希望能由老師編配成鋼琴伴奏的稿本,為福州軍民演出;而一九五0年代陳氏在人民藝術劇院工作時,又編配了《黃河頌》的伴奏。由陳田鶴編配的《黃河大合唱》鋼琴伴奏譜稿,其實是真正意義上的為延安首演版本加工編配、符合原貌的版本,編曲家加油添醋的地方極少,但其亦有省略《黃河之水天上來》一章、《保衛黃河》僅演唱到三部輪唱止之情況,只能猜測《黃河》在一九四0年代廣泛流行時,就已經成為那樣面貌了。該版本目前尚未正式出版,原始手稿一直由陳氏後代細心保存。

又「文革」之前,瞿維亦曾將《黃河》編為鋼琴伴奏譜稿,並在「文革」後修訂出版,雖然這個版本被嚴良堃評價為「演出效果不順暢」,但很長一段時間,這份譜稿卻是在香港、臺灣地區唯一能見到的《黃河》樂譜出版品,港、臺有些小合唱團曾利用這份譜稿,一圓唱響《黃河》之願。

那麼,既然《黃河》有那麼多種版本,各有千秋,有沒有人想到來烹一鍋亂燉,搞個大雜燴呢?如果把所有版本的優點集中在一起,豈不無敵了?二00五年,香港中文大學音樂系在官美如主任的主導下,真的召集了一批作曲研究生著手這項工程,試圖集各家之長,達完美之成就,這就是所謂「室樂伴奏合唱版本」。該版本的伴奏以雙鋼琴為基礎,搭配打擊樂、少數獨奏樂器,神似室內樂版《布蘭詩歌》。但若仔細觀察,這個版本其實就是中央樂團版、瞿維版的雜交產物,據工作小組當事人的記述,合唱團早已使用瞿維編配的譜稿排練,於是聲樂部分只能依瞿維版照抄,而伴奏方面主要參考中央樂團版的設計,於是原本企圖以學術考據權威詮釋的雄心壯志,也成為一灘泡影了。除了香港中文大學音樂系以外,我還未曾看到有其他藝團演出該版本《黃河》。

二0一九年是《黃河大合唱》問世八十週年,與二0一五年紀念抗戰勝利七十週年一樣,海內外都有不少演出《黃河》的音樂會,有些演員陣容堅強、演出品質確實挺高,但幾乎選擇了一九七五年出現、改變原作風貌的中央樂團版《黃河大合唱》,作為演出曲目。說了這麼多,就是希望大家能試著思考:我們紀念一齣作品、一位作曲家,到底是要紀念些什麼?是紀念一個人的創作偉大嗎?是紀念作品的歷史意義重要嗎?那為何不拿那個人本來寫的,而是找一個「代筆」來偷天換日呢?

但我還聽說,近期有藝團為紀念作曲家施光南冥誕,託人寫了一部「歌劇《施光南》」熱鬧上演,希望讓觀眾透過該劇瞭解作曲家的偉大之處,但卻不是讓觀眾直接欣賞該作曲家的作品。(更何況施光南也寫過兩部歌劇呢!)這樣想來,雖然現在能聆聽到的《黃河大合唱》不完全是冼星海原作,但好歹留了點本來旋律下來,冼星海的命運還是好上一點了。且聽且珍惜吧!

僅以此文,紀念《黃河大合唱》問世八十週年。