2023年5月,我改編的朱踐耳先生《節日序曲》民樂版,由陳燮陽指揮香港中樂團在香港文化中心音樂廳演出。演出前的晚餐席間,香港中樂團藝術總監閻惠昌突然很正經地問我:「你做為臺灣地區的學者,為什麼會想要研究大陸地區的作曲家朱踐耳?」我說:「朱先生不僅是大陸作曲家,以他的創作成就來說,更是世界的作曲家。」

最初親眼見到朱先生,是我攻讀碩士學位期間、在同濟大學做交換學生時,在上海東方藝術中心看一場音樂會,中場休息時,才發現朱先生、呂其明先生與趙季平先生就坐在觀眾席後方,但由於那時還未正式認識,也不敢上前去問候攀談,只是掀起心中一些激動,原來傳說中的「大人物」距離自己那麼近。

2016年,《橄欖古典音樂》雜誌創刊,主編向我邀稿,希望介紹中國音樂家的成就,於是我撰寫了《曖曖內含光──談朱踐耳及其音樂創作》一文發表。後來有一天,上海愛樂樂團的一位職員打來電話,說陳燮陽先生要找我,原來是朱先生也看到了拙文,為了表達感謝,想委託陳先生送我一些作品樂譜及書籍。不過由於我已結束交換學習返回臺灣,陳燮陽先生也演出繁忙,不容易碰面,於是擱置此事。

孰料,過了不久,上海音樂學院金橋教授也輾轉聯繫到我,稱當時正在臺灣師範大學擔任客座教授,受朱先生委託帶了東西給我。

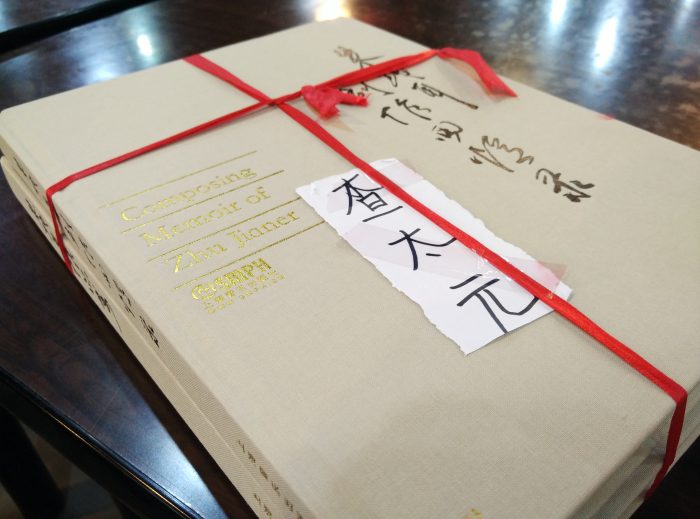

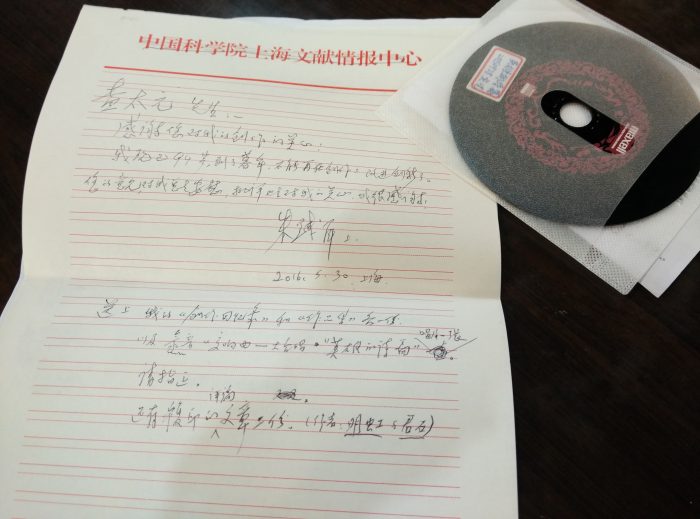

我與金教授約在臺北一處咖啡廳見面,金教授帶了《朱踐耳創作回憶錄》及朱先生一封親筆信給我,朱先生還將書籍用紅色緞帶打結,以示鄭重。朱先生在信中寫道:

查太元先生:

感謝你對我的創作的關心!

我現已94歲,到了暮年,不能再在創作上改進創新了。你的意見,對我總是安慰,批評也是對我的關心,我很感謝!

朱踐耳 上

2016.5.30 上海

受寵若驚、誠惶誠恐!想不到朱先生為了這麼小一件事情,始終放在心上,且一定要想盡辦法辦好。這段經過,也使我對朱先生的人格氣質佩服至極。等到暑假了,我就安排赴上海登門拜訪,見到了朱踐耳與舒群伉儷,聽他們講了許多藝術人生的故事與心得體會。不過,晚年的朱先生已經不大說話了,大多數時間是舒女士激動地細數歷史,但遇到一些細節,朱先生還是會笑笑地以緩慢的語速補充,講完後,眼神又望向窗外天空。

突然,我有一種感覺,那便是如此斯文、身材也並不魁梧的人物,竟然寫下了那麼多撼動人心、悲喜交錯的壯麗樂章啊!只可惜,與是次拜訪隔了一年,朱先生就離世了。又在2022年,舒群女士也因病逝世。

※※※

我是從NAXOS出版的唱片中,聆聽到《英雄的詩篇》這部作品(曹鵬指揮,上海樂團及合唱團演出),雖然從現代的眼光來看,這個版本的演奏(唱)與錄製都相對粗糙,但是卻給我留下了很深的印象。最直觀的想法,那便是:原來「紅色」的作品還能這麼寫呀!但讓我很疑惑且遺憾的,是這部作品幾乎沒有現場演出的機會,只能不斷通過這早期的唱片錄音,滿足聽覺的渴望。

2015年,陳燮陽率領上海交響樂團、上海歌劇院合唱團,重演了這部作品,可謂當時樂界的盛事,而朱先生也親自出席了。是次演出,也由著名錄音師陸曉幸負責錄製,最後收錄在多種唱片套裝內,擴大了傳播範圍。朱先生辭世前兩個月(2017年6月),陳燮陽再次與中國交響樂團及合唱團,於北京演出此作,獲得廣泛的好評。還記得,我是在2017年5月時,二度拜訪朱先生、舒女士伉儷,才知道6月北京即將演出《英雄的詩篇》消息。於是,我臨時調整6月的行程,決定赴京一睹作品現場風采。

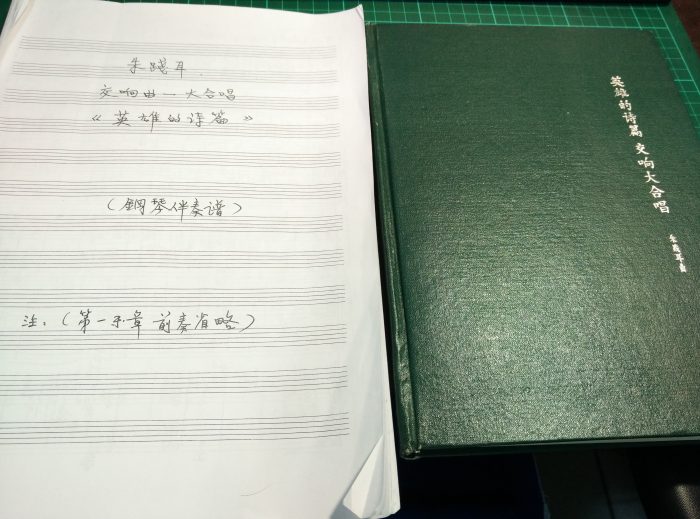

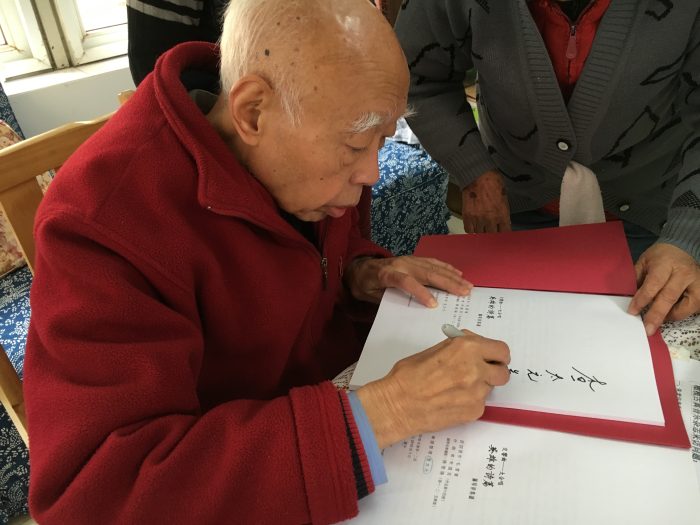

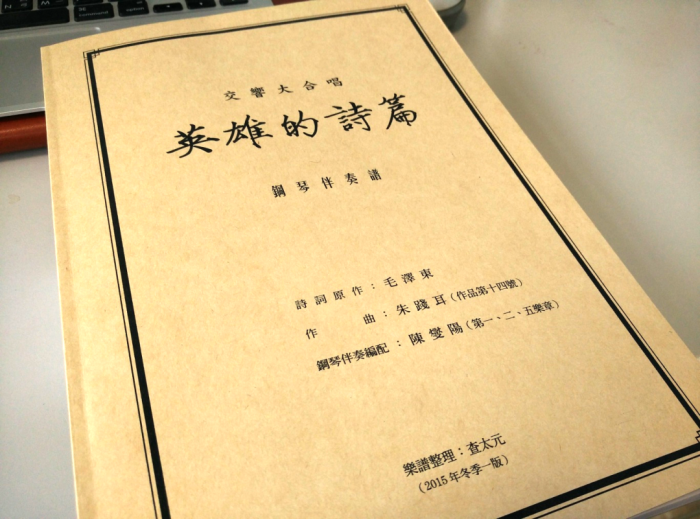

又說回2015年上海的演出,雖然我當時無法前往觀看,但是有一位學習聲樂的朋友,竟然幫我拿到一份合唱團使用的排練譜!這份樂譜有些混亂,一部份是早期油印的痕跡,一部份是陳燮陽補充的鋼琴伴奏段落,但並不完整,缺失一些前奏與間奏。也不知是何種緣份,也在那時,我從孔夫子舊書網上,購得一本綠皮油印的《英雄的詩篇》鋼琴伴奏譜,但顯然是比較早期的版本,缺失了現今的男低音獨唱第五樂章,結構也與最終版本有所差異。後來,我把這兩份譜稿加以整理,並且依照《朱踐耳管弦樂曲集》收錄的總譜手稿,將完整的《英雄的詩篇》鋼琴伴奏譜稿整理出來。《橄欖古典音樂》主編替我去採訪朱先生時,也將我整理好的譜稿打印裝訂,請他簽字過目,留存紀念。

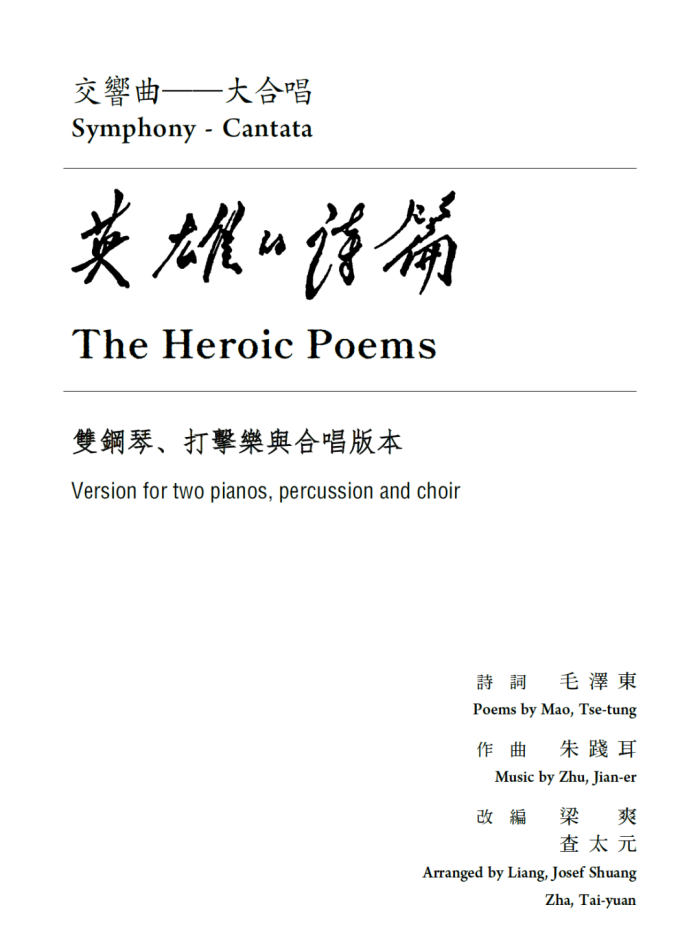

2022年,或許是得知舒女士離世的心有所感,且當時有些閑暇時間,我就在鋼琴伴奏譜稿的基礎之上,又改編了雙鋼琴版本。原本,是期待通過這樣的處理,讓這部中國合唱領域的瑰寶有更多搬演機會,不過許多合唱指揮看到其中複雜的織體與較高的音域,難免望而卻步。加上,現在許多合唱演出,也追求時髦與潮流,要不然就乾脆演西方的古典作品,很少人把目光放在近在咫尺、腳下土地上出現的藝術樂章。

今(2025)年,青年作曲家、我的好友梁爽先生,收到來自牟文昊指揮的邀請,稱深圳歌劇舞劇院合唱團有意演出雙鋼琴版本的《英雄的詩篇》。由於時間比較緊張,梁先生與我共同商討,最終決定在我之前經手的粗糙稿本上,進行修改與打磨,並且加上打擊樂編制,形成可供演出的譜稿。想來也很有意思,當初無心插柳,今卻能繁花盛開。過往也曾多次造訪深圳,卻未能在這座年輕、有活力的城市觀賞演出,而第一次在深圳觀演,竟也是聆賞自己參與改編的室內樂版本《英雄的詩篇》。

※※※

此次音樂會的安排很有意思,上半場是肖斯塔科維奇合唱作品《森林之歌》,下半場是《英雄的詩篇》。《森林之歌》,是肖斯塔科維奇在被抨擊創作過於脫離群眾後,作曲家決定以貼合「社會主義現實主義」的形式回應體制譜就。《英雄的詩篇》是朱踐耳留學蘇聯柴科夫斯基音樂學院的畢業作品,充滿朝氣與想像力,雖然被蘇聯音樂界認可且通過廣播放送,但在朱氏回國後,作品卻被批評「民族化、群眾化不夠」,幾乎失去公演機會。幸好,當時從北京訪滬的時樂濛、胡德風等專家認可了這部作品,發掘作品的高超技巧與深度內涵,才使這部作品有機會在國內亮相。

雖然《英雄的詩篇》得以演出,也收獲一些正面評價,但在「三化」(革命化、民族化、群眾化)的時代環境背景下,作品還是被批評「太洋」,以致於朱踐耳曾在1964年,接連撰寫《一聽就懂》與《關鍵是人的革命化》等文章,做出「自我批評」。遙想距離《英雄的詩篇》問世的前30年,肖斯塔科維奇因第三、第四交響曲,與第一鋼琴協奏曲、大提琴奏鳴曲,以及歌劇《姆岑斯克郡的麦克白夫人》的創作,被蘇聯官方譴責「內容意識極度不良,完全不符合『蘇維埃音樂』的標準」,肖斯塔科維奇的作品被禁止演出,直到1937年以第五號交響曲《革命》作為「對黨的批評的回應」。二戰勝利後,在1948年,肖斯塔科維奇二度受到蘇聯官方的譴責,作品被禁演、教職被剝奪,直到作曲家通過「傳統的方法」寫成《森林之歌》,才逐漸被蘇聯官方解禁。

雖說第五交響曲、《森林之歌》等作品,是肖斯塔科維奇認為較為傳統且「俗套」的創作,但是從我們的視角來看,那也是足夠偉大了!畢竟,俄羅斯與歐洲文化緊密,有很長久的發展,再怎麼「俗」,也是有著不少底蘊。至今,肖斯塔科維奇的第五、第七交響曲,仍在世界各國長演不衰。相比起來,朱踐耳面臨的環境,要艱苦得多。由於音樂文化環境發展的情況不同,相對於豐富織體、和聲的藝術創作而言,所謂的「群眾化」路線,更多的是凸顯單旋律的歌曲,無論是鋼琴、手風琴還是樂隊伴奏,都只承擔著如同吉他掃弦一樣的功能和聲,人們更注重的是旋律起伏是否錯落有致,歌詞是否符合情緒或思想需要,而忽略了其它聲部應該發揮的化龍點睛效果。所以,即便朱踐耳有那麼多藝術創作,但到今天,他被上演次數最多的作品,還是那首革命歌曲──《唱支山歌給黨聽》。

環境、路線的差異本無對錯,也不能說注重歌曲旋律就不好。但是,如果能增加聽覺的體驗,促進聯想,體察到更加抽象、高深的情感或思想,那不是更好的事嗎?在中國,以「交響曲──大合唱」為體裁之創作,是冼星海1941年在莫斯科修改《黃河》時的嘗試,但他大量運用印象派的技法,也被一些人批評不夠「親民」,使得現在人們只能演唱1975年由中央樂團「修改」的版本。朱踐耳也是在莫斯科,用「交響曲──大合唱」為毛澤東詩詞開展音樂創作,融入了大量的情感想象,音樂間表現出了樂觀進取的精神,讓我們拓展了聽覺邊界,誘發更多的深度思考。

※※※

從觀眾的角度來說,深圳歌劇舞劇院合唱團《勝利的回響》無疑是精彩絕倫的。合唱團以有限的時間,排了兩部大型作品,且這兩部作品已不是單純的合唱曲目,而是具有「交響」結構的曲目,屬實考驗指揮、歌手、樂手的能力。雖然受限於資源,沒有大型樂團參與演出,但以室內樂的形式呈現,更能讓觀眾聆聽到合唱方面細緻的表達,這種體驗與樂團版本截然不同,亦使人感到新奇。

印象最為深刻的,是合唱團的音色極為統一,乾淨且漂亮,當「赤橙黃綠青藍紫」一句被優美地唱出,我突然感動地想掉淚。高潮部份,有力量、有厚度,但不像很多團隊那麼生硬、暴力,耳朵所聞,皆是鮮活生命。合唱團就像深圳這座城市一樣,富有清新活潑,奮發進取的氣概。於是,我十分羨慕深圳的樂迷、觀眾。指揮牟文昊的努力功不可沒,從排練到演出,我見到他下足功夫,準確地詮釋這兩部作品的音符,且每一個提示手勢都清晰明確,一點不落,這或許也是演出能在短時間能妥善成形的有力原因。

爬梳史料,《英雄的詩篇》自問世以來,正式演出大約只有五或六次,皆在京滬要地,也就是說,這部作品的第六或第七次演出(室內樂版本的首次演出),就是在南方鵬城,這是足以被載入史冊的重要事件。深圳的海納百川、包羅萬象,讓我們不用再忌諱作品是否「太洋」而需要雪藏,反而以城市中的青春氣息,為作曲家年輕時寫的青春作品,繼續提供養份,使之延續生命。或許,有一天眾人終於認識到,原來作曲家沒有脫離群眾,而是把他的藝術想象力全部獻給了群眾,讓我們都有著更好的體驗。