(本文刊登於《橄欖古典音樂》雜誌總第二期,2016年7月。)

※外交失敗,民歌卻西傳

若問哪首中國民歌較能「代表中國」?或哪首中國民歌在華人範圍乃至於全世界最為流行?雖暫無人對此二題作過科學統計(實則命題並不精準,無法確實計量),但若說答案是〈茉莉花〉,應未有太多異議。日常所見,我國無論稚童或白叟,哼上幾句〈茉莉花〉的曲調,甚至流暢唱完,簡直易如反掌。

實際上,〈茉莉花〉並不是單一特定的音樂所指。在我國音樂發展歷程裡,被稱作〈茉莉花〉的曲調相當多,且各版本源流之說法紛紜。目前廣為流傳的,是源自〈雙疊翠〉(後稱作〈鮮花調〉)的江淮一帶民歌版本,也就是浦契尼(Puccini)歌劇《圖蘭朵公主》(Turandot)中大量引用的調子。

此外,江蘇也有另一版本〈茉莉花〉,據傳由新四軍藝術工作者何仿採集,現常出現於蘇州彈詞的返場演唱,楊鴻年亦曾編成童聲合唱曲,且被關迺忠用於民族管弦樂曲〈管弦絲竹知多少〉作為主題。另河北南皮、黑龍江、寧夏、四川等地,也有名叫〈茉莉花〉的民歌。

源自〈鮮花調〉加工演化的〈茉莉花〉,之所以能馳名中外,或許與歐洲人較早接觸認識有關。1792年,英人馬戛爾尼率領使團出使清朝,慶賀乾隆八秩誕辰,1973年使團終於抵達,在眾所周知的禮儀爭議後,終獲乾隆接見,英方先是贈送珍貴國禮,再向中方提出開放口岸等七項要求,乾隆見狀,仍以禮儀問題為藉口,將其一行人沿京杭大運河,轉赴廣州送走。

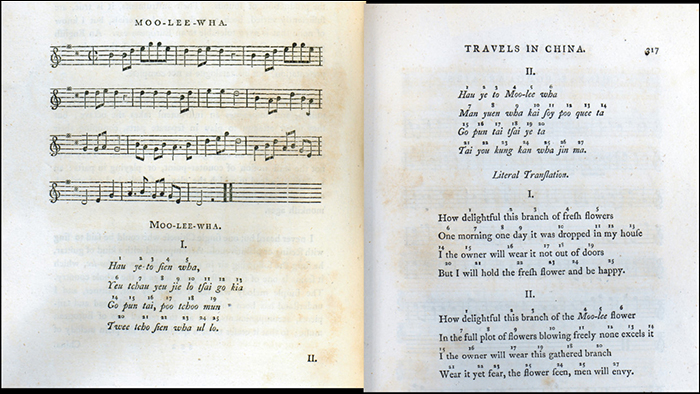

英使團副使家族的希臘文、拉丁文教師惠納(Johann Christian Hüttner,錢仁康譯作「希特納」),應邀加入訪華行列,在行程中欣賞到〈茉莉花〉曲調,甚是喜愛,因而帶回歐洲,並記載於使團財務總管約翰‧巴羅(John Barrow)撰寫的《中國遊記》(Travels in China,1804年出版),曲名標作「MOO-LEE-WHA」。但在《中國遊記》發行的前十年,1795年,居於倫敦的德國作曲家卡爾‧坎姆布拉(Karl Kambra),便已將〈茉莉花〉與同是中國民歌的〈白河船工號子〉改為鍵盤樂器曲。

↑《中國遊記》moo-lee-wha。

※充滿想像敘事

或因亮相於世界舞臺,作品能量幸得加持,關於〈茉莉花〉的野史軼聞,也真是不勝枚舉!

2014年11月28日,《解放日報》刊載陳茫撰文〈民歌《茉莉花》起源於明代 本意為反腐〉,表示〈茉莉花〉係明臣常遇春、徐達、沐英,在花園聚會時,根據花鼓戲調子即興演唱的歌謠,以茉莉、金銀、玫瑰三種花卉為喻依,更以茉莉為「沒利」之諧音,編出三段歌詞,用以表態抵抗腐敗誘惑之志。

又傳聞1896年李鴻章出使歐洲,參與法蘭西「萬國運動會」開幕式,在未有法定國歌可展現的情況下,澹定地走到黃龍旗下以〈茉莉花〉曲調改詞演唱,化解了「外交危機」,獲得在場觀眾報以「雷鳴般的掌聲」,煞時李中堂成了「誓死撼衛祖國與民族尊嚴的老人」……

筆者孤陋寡聞,翻查諸多文獻後,始終未能找出關於這些敘事的第一手可靠材料。而《中國遊記》記載的〈茉莉花〉歌詞譯音,僅有歌詠不特定之鮮花與茉莉二段,並無涉及金銀及玫瑰花之段落。一首短小的民間歌曲,竟使本民族的敘事力、想像力激增,也不失為一項奇跡!

※「世界之窗」音樂盒

2015年8月,「臺灣原聲童聲合唱團」在羅娜小學校長馬彼得的帶領下,開展歐洲巡演行程。這支以臺灣高山原住民族學童為組成份子、擅長演唱質樸豪邁原住民族音樂的團體,在傳媒的推動下,已是臺灣亮麗的文化名片,亦是臺灣原住民族文化的傳承者、發揚者。

這些有著清亮嗓音的孩童們,代表著臺灣原住民族,遠赴維也納等歐洲名城演出時,曲目亦選擇了無伴奏童聲合唱〈茉莉花〉。孩童們身著原住民族傳統服飾,皮膚黝黑,純真地唱著漢族民歌〈茉莉花〉,確實好聽,但回頭一想又好像感覺哪裡怪怪的……?

這恰恰顯示出〈茉莉花〉所具有的特殊性質:它已成為歐洲視角觀看(或曰「想像」)東方時的一個刻板印象。當「好一朵美麗的茉莉花」旋律響起,原本欲格外表現的地域、民族、血統,反而更加模糊,聽者並不特別考究這條旋律到底產自六合、揚州、天長、泰州還是何處,也無所謂曲調的文化背景是否屬於「漢族」,尤其是歐美人士,聽到這樣的音樂時,腦中能浮現一個似懂非懂的概念──「東方」!

像遊客造訪「世界之窗」(或臺灣新竹的「小人國」)樂園一樣,見許多人工仿造的模型,卻相信自己能夠認識當地風土民情,殊不知這種走馬開花,所覽僅是粗糙縮影。〈茉莉花〉正是聽覺感官的「世界之窗」陳列品,整座樂園裡,此曲代表著中國,或整片東亞。

據《浦契尼的圖蘭朵》 一書記載,1920年代,浦契尼創作《圖蘭朵公主》之前,在曾任意大利駐華領事的友人法西尼(Fassini)宅邸,聽到自中國帶回的音樂盒、播放出數段五聲音階東方色彩的音樂,其中便有〈茉莉花〉旋律,於是用之。美籍旅意音樂學者魏弗(Willian Weaver)於1970年代找到法西尼夫人,發現仍由她保存的音樂盒完好,使此「音樂盒素材」說法有所依據。音樂盒,正是提供各種聽覺想像的玩具而已。

(當時音樂盒屬於奢侈的洋玩意兒,為何自中國帶回?又是哪裡製造的中國曲調音樂盒?筆者暫無法深究。)

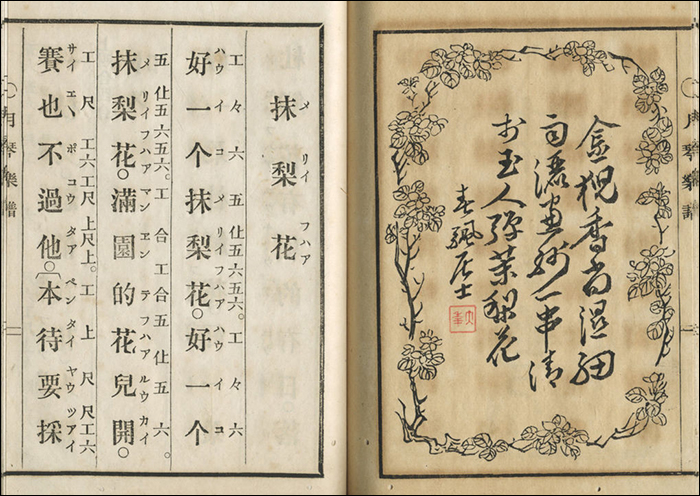

↑日本《月琴樂譜》中記載的清樂「抹梨花」。

又筆者不厭其煩地,稱〈茉莉花〉被視作整片東亞的模糊印象,亦有所本:首先,在日本江戶年間,〈茉莉花〉便傳至東瀛,改稱作〈抹梨花〉,其工尺譜記載於《月琴樂譜》等文獻中。其次,維也納作曲家約瑟夫‧施特勞斯(Josef Strauß)於1862年參加沙俄「沙皇村鐵路」(Tsarskoye Selo Railway)通車二十五週年慶典時,結識日本使節,約瑟夫受邀創作,寫就一首〈日本進行曲〉(Japanesischer Marsch) ,其中所使用的主題正是中國人耳熟能詳的〈茉莉花〉!其中,還滲入日本國歌〈君之代〉(君が代)的音調。

相較於《圖蘭朵》中引用的〈茉莉花〉表中國意象,約瑟夫的〈日本進行曲〉,竟然「捷足先登」用作象徵飄揚的鮮紅太陽旗……在不明就理的歐洲人眼裡,〈茉莉花〉所代表的地區民族並不清晰,反正音調色彩總歸聽起來,是「像」那片神祕東方的。

↑约瑟夫‧施特劳斯《日本进行曲》。

※成為標籤,處處出現

中國人民或許要感謝浦契尼,正是他遺留下來那部頗富盛名的歌劇《圖蘭朵公主》,使〈茉莉花〉與中國意像之間,劃上牢不可破的等號。其實,浦契尼歌劇佳作很多,《圖蘭朵》僅是其中之一;又《圖蘭朵》引用或獨創的東方色彩音調也很多,〈茉莉花〉亦僅是其中之一。

弗蘭科‧阿爾法諾(Franco Alfano)根據浦契尼未完稿續寫的《圖蘭朵》後段,以〈今夜無人入眠〉(Nessun dorma)旋律之再現為高潮結束,代表在其他藝術家眼裡,這樣的原創詠歎調才叫「藝術」、值得發揮。但誰叫〈茉莉花〉的傳奇色彩那麼濃郁呢?現在許多華人觀眾,在浦契尼種種的精彩藝術創作中,耳朵卻僅格外專注這段熟悉的中國民歌。

浦契尼將〈茉莉花〉與中國意像牽連,並非前無古人、後無來者之事,無獨有偶地,在《圖蘭朵》誕生之前及之後,亦有作曲家將〈茉莉花〉編成西樂演奏曲,並用作表現中國風格。

俄國作曲家阿連斯基(Anton Stepanovich Arensky),於1890年創作鋼琴作品〈中國主題練習曲〉(Etude sur un theme chinois, Op. 25 No. 3),以蕭邦式的音階炫技開始,中段糅入〈茉莉花〉主題,反覆一次未盡,再重現音階起伏。雖然如此銜接有種天外飛來一筆之感,音樂語匯在中西之間激蕩,是相當靈巧可愛的小品。

澳大利亞作曲家格蘭杰(Percy Aldridge Grainger),於1935年完成一首鋼琴曲,名字稱作〈Beautiful Fresh Flower〉(名稱可中譯為〈美麗的鮮花〉,但上揚唱片依照原曲素材譯為〈茉莉花〉),全作亦可視為針對原曲的和聲編配,使之適合於鋼琴彈奏,並未改動旋律結構。後來,此鋼琴曲又被他人改成鋼琴及弦樂團合奏曲。

上述二例曲目,一併收錄在臺灣鋼琴家林佳靜(Jenny Lin)於千禧年赴瑞典錄製的《中國風》(Chinoiserie)專輯 。「中國風」一詞,可追溯自明代中晚期,歐洲傳教士及後來的貿易商旅來往東西世界,將不少中國玩意兒(尤以瓷器為多)帶回歐洲,受到熱烈追捧,但因進口瓷器太貴,歐人便依樣畫葫蘆,造出「中國風」的青花、紅龍瓷,遠看倒像那麼一回事,可一旦細觀,歐式圖騰仍然醒目。

林佳靜《中國風》專輯的進口商插頁裡,介紹文案起首便拋出疑問句,同時作為本專輯內容的核心要旨:「想知道西方人如何開待華人世界?」有趣的是,收錄於《中國風》專輯中,與浦契尼《圖蘭朵公主》取材相同故事、由意大利作曲家費盧西奧‧布索尼(Ferruccio Busoni)於1907年創作的鋼琴曲〈圖蘭朵的女人世界〉(Turandot Frauengemach),採用的主要歌謠素材,竟然是傳統英格蘭民謠〈綠柚子〉(Greensleeves),布索尼與約瑟夫一樣,在音樂創作中開了民歌與地域之間、張冠李戴的玩笑。

※儀式徵用與文化炫示

〈茉莉花〉作為西傳後多被引用的特例,知名度激增,也使這首通俗的中國地方民歌,地位急速攀昇,甚至具備雅樂功能,屢次在重要的國家慶典、外交儀式上展現,不但作為國家文化的標識物,亦成國家文化的炫示品。

1949年後,中國大陸是不演《圖蘭朵公主》的,有司認為劇情醜化中國形象。但在改革開放後,尤其當政者喜愛西方古典音樂,《圖蘭朵》又以飽含中國元素之故,始於大陸地區公開演出。1999年張藝謀執導的「紫禁城版」,中外團隊聯手斥資一千五百萬美元製作,服裝、場景華美富麗,劇末顯示出的大型字牌對聯「四海昇平,翠幄雍容探六籍,萬方玉帛風雲會;萬幾清暇,瑤編披覽惜三餘,一統山河日月明」相當氣派。之後,《圖蘭朵》反倒成為在中國頗受歡迎的西方歌劇作品,甚至成為大陸藝團的常演劇目。

2012年,筆者有幸在臺中觀看同樣由張藝謀執導、中央歌劇院製作,修改自紫禁城版的「大型戶外景觀歌劇《圖蘭朵公主》」,劇末依然出現「一統山河日月明」字牌,當中的意義內涵變得更加複雜了。不管如何,時空環境的改變,《圖蘭朵》的流行,亦加速〈茉莉花〉成為中外文化交流經典,並另挪它用。

1997及1999年,香港、澳門回歸中國的政權交接儀式上,中國政府代表團入場時,軍樂隊均演奏〈茉莉花〉,用以表示中國重要政治力量抵達現場。而香港特區成立慶典上,重磅節目是譚盾特別創作並指揮的《交響曲1997:天、地、人》,該作第二段〈天〉中,出現由馬友友擔任大提琴獨奏、亞洲青年管弦樂團、葉氏兒童合唱團及中華編鍾樂團,所聯袂表演的〈茉莉花〉。

2008年北京奧運時,譚盾又根據〈茉莉花〉改編成頒獎樂,名作〈金聲玉振〉,將〈茉莉花〉旋律放寬拉慢,配上穩重的編鍾音色,莊嚴肅穆。2010年於上海舉辦的世界博覽會,開幕式第二部份「江河情緣」的第一首音樂,即是管弦樂團演奏的〈茉莉花〉。而世博閉幕式時,又安排外國友人群體獻唱〈茉莉花〉的橋段。

以上諸例,顯示〈茉莉花〉符合政權用於朝賀、宴饗等雅樂功能,且為貼近雅樂「中正和平」之傳統,藝術工作者便將原作速度趨緩、節奏工整,且常與古代宮廷使用的禮儀樂器編鍾音色混搭雜交。香港學者余少華《樂再顛錯中》 一書,以《交響曲1997:天、地、人》為例,認為音樂加入編鍾的音色有「君臨天下之寓意」,同時質疑在如此重要的當代國家政治慶典,出現編鍾音色是否合適。

著名民族聲樂女高音宋祖英,2003年假維也納金色大廳舉辦個人演唱會,伴奏及合唱陣容強大,轟動一時。是場演出,開篇曲目即是〈茉莉花〉,隨後搭配中國各地民歌、西洋藝術歌曲、革命歌劇選段及愛國歌曲演出,力圖展現中國音樂的豐富內容及表現實力。〈茉莉花〉作為第一首音樂,無疑是在金色大廳這樣重要的歐洲文化場域,進行中國文化的華麗炫示,即便所選用的曲目內容較為刻板、通俗。

※出口轉內銷

當西方世界這位「盲人」,透過〈茉莉花〉一曲,試圖摸清中國這頭「大象」時,吾人便格外重視這首江淮民歌,畢竟能夠成功的西傳,甚至經常演出,實屬難得不易!未料,我輩竟成邯鄲學步,彷彿忘卻身邊類似的無形文化資產千千萬萬,最終卻與老外們一樣,視角聚焦一曲〈茉莉花〉。

當今中國民族音樂界,涉及〈茉莉花〉素材的運用,可謂泛濫成災!好像沒來個兩句,便不是民樂似的。2004年,趙季平教授完成民族管弦樂《和平頌》,全作五樂章,分別為〈金陵‧大江〉〈江淚〉〈江怨〉〈江怒〉及〈和平頌〉,末樂章配有無歌詞合唱,作品用於紀念南京大屠殺慘案。在《和平頌》中,趙季平將〈茉莉花〉變奏,微調旋律、貫穿全作,用作江南景緻與追求和平的象徵。據趙季平自敘,此曲係為祭奠南京亡靈並祈求和平而作,那麼某種意義上而言,《和平頌》亦是將〈茉莉花〉旋律雅樂化的範本。

↑2015年9月,香港中樂團演出趙季平《和平頌》。

澳門演藝學院於2009年,委託時任中央音樂學院副院長的徐昌俊教授,創作民族管弦樂曲〈融〉。此曲前三分之二篇幅,是很有意思的打擊節奏(且技法運用精彩)、固定低音、各聲部交疊,頗有巧思,似民族色彩且當代風格的〈博萊羅〉(Boléro)。但作品末三分之一前夕,音量放到極弱後,竟出現中速的〈茉莉花〉完整音樂,編配沒有創意,直白暴露,並不特別吸引人。

類似的例子,在各類民樂音樂會,或中國風格的交響音樂會中,屢見不鮮。文化出口本是好事,但若僅售一件商品則顯單薄,更值得省思的,是同件商品竟然開始內銷自用,無視其它更多的好料,豈不是失衡無趣嗎?

※當代中國民歌西傳?

當代中國民歌,或具有中國色彩的音樂,亦多有西傳情況。1973年,美國費城交響樂團訪華,臨行前,美國RCA公司為樂團錄製交流曲目專輯,包含鋼琴協奏曲《黃河》等作品,及一首由William Smith及Jesse Taynton改編的「民歌」(唱片封套標示為Folk Song)管弦樂,名叫〈陝北──中國工農進行曲〉(San Pei – Chinese Works’ and Peasants’ March)。此曲源自抗戰時期延安的陝北風格的〈革命將士出征歌〉,後來被王震亞改成兒童鋼琴獨奏曲〈工農齊武裝〉,可能是改編版樂譜流傳至美國,費城的作者們才定下這麼特殊的作品名稱。

2002年,美國TELARC發行郎朗演奏拉赫曼尼諾夫(Sergei Vasilievich Rachmaninoff)第三號鋼琴協奏曲的音樂會實況錄音專輯,其中收錄當時郎朗演奏的返場曲──王建中根據唐壁光創作歌曲〈瀏陽河〉改編的鋼琴獨奏曲。當郎朗返場時,向觀眾喊道:「Chinese folk song!」隨之而來的,卻是觀眾們帶有娛樂性質的哄笑聲。(近年,中國鋼琴家亦喜用〈瀏陽河〉作返場曲。)2011年,胡錦濤主席訪美期間,郎朗亦獲白宮邀請在宴席上演奏,曲目亦是民族風味濃厚、但有政治寓意的〈我的祖國〉,引發中外媒體熱論。

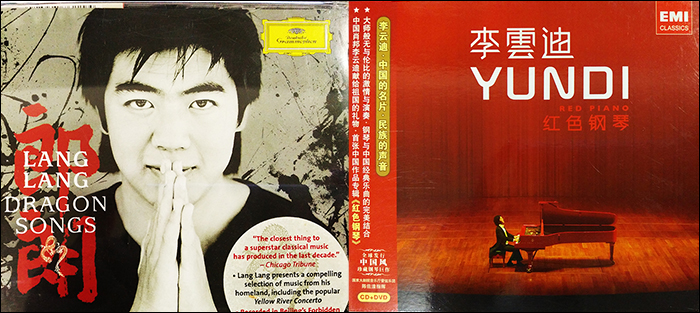

同樣是郎朗,2006年DG為其發行《黃河之子》(Dragon Songs,港臺譯為《龍之歌》),除鋼琴協奏曲《黃河》外,又錄製包括〈平湖秋月〉〈對花〉〈楓橋夜泊〉等曲目。著名鋼琴家李雲迪亦不甘示弱,2011年EMI為其發行《紅色鋼琴》(Red Piano)專輯,同樣是《黃河》搭配多首民歌,如〈瀏陽河〉〈康定情歌〉〈雲南民歌五首〉〈我的祖國〉等。這些專輯在世界上流通販售,既成為中國鋼琴家表現市場區隔的特色曲目,也成為歐美人士獵奇中國風貌的入門拉洋片。

↑《黃河之子》與《紅色鋼琴》專輯封面。

不同文化間的交流,迸射出的火花仍然可期。前述〈茉莉花〉之例,在歷史的機緣下,極其普通的草根旋律成為世界經典,或許是當初一方水土黎民百姓隨口哼唱之後,始料未及的,而作品的質變與地位高舉,也造就音樂階層的流動,不失為一種創造嶄新可能的管道。當然,民歌與異質文化交流,無非是進行一場角力,甚至是政治鬥爭,即便那是曖昧的軟調拉拔。

這當中最重要的,是應思考我們能否擅用民歌西傳、文化交流的過程,真正提昇吾族吾國藝文的質感與層次?如果只是中一次頭彩,便坐吃山空啃老本,那毫無長進的結果,得不到沉澱與積累,那將是文化建設的大幅崩壞。

註:本文列舉之部分案例,仰賴作曲家梁爽先生鼎力協助提供,特此感謝。