(本文刊登於國際演藝評論家協會(香港分會)網站「四海聲評」欄目,2017年12月11日。)

【演出資訊】

演出節目:《盛燦向日葵》國立臺灣交響樂團 72週年團慶音樂會

演出單位:國立臺灣交響樂團

表演人員:范楷西(指揮)

本文依據:公元2017年12月1日下午19時30分於國立臺灣體育運動大學中興堂

【觀後感】

試想:到場觀眾只佔劇場總席位三成,又其中不少人手持贈票;在演出開始的第二十分鐘聽得傳自觀眾席中明顯清晰的鼾聲,第二十五分鐘見到無視樂曲正在進行而毅然離場的觀眾,且中場休息時又走一撥人;每首樂曲結束後的掌聲,始終保持在禮儀性質的微弱不振……這樣的音樂會,稱得上「成功」嗎?更何況,演出所安排的曲目及其作曲家,有些在我之前的感想文字中批判過,那些作品從聽感上並不吸引人,甚至,有些我覺得挺難聽……

但從音樂史的角度看,這場音樂會,確實、絕對、肯定相當重要,所以我「明知山有虎,偏向虎山行」。

今(二0一七)年,適逢國立臺灣交響樂團(NTSO)成立七十二週年,作為臺灣最老牌的公營樂團,以舉辦一場饒富意義的音樂會作為團慶特別企畫,該節目命名為《盛燦向日葵》,此主題是向一九六七年由游昌發、陳懋良、沈錦堂、賴德和、溫隆信、馬水龍組成的「向日葵樂會」致敬。一九六0年代,自許常惠等人模仿歐洲各類作曲同好會並自辦相似組織以來,「製樂小集」「新樂初奏」「臺北樂會」「江浪樂集」以及「向日葵樂會」,如雨後春筍般出現,推動著半世紀前臺灣嚴肅藝術音樂創作前進,若欲瞭解當代臺灣音樂發展史,這些樂人、組織、作品及其活動情況,是不可不知的領域。

NTSO作為臺灣當局全額資助扶植的公營樂團,近年樂季並未特別關照華人作品,甚至亦不著墨臺灣本土作品,似乎世俗社會政治裡吵嚷的本土化意識形態,並未「染指」到藝術音樂領域這塊「淨土」。換言之,臺灣納稅人長期養著一批不善於表達臺灣本土聲音的樂團。

但這次NTSO敢以《盛燦向日葵》為團慶演出,可真令我佩服與感動!眾所周知,聆聽這些臺灣當代音樂作品時,需要有充沛的勇氣,對樂團來說也有著票房難推的考驗(團長致詞時亦提及票房痛處),但NTSO終於肯嘗試系統地就臺灣當代音樂創作為主題,推出一檔節目,回顧「向日葵樂會」這個重要的臺灣作曲同好組織,六位創始成員的新、老作品,在一場節目中濃縮提煉而呈現,終究是功德無量,可視為本年度臺灣樂界較重要的盛事之一。

本檔節目鎖住樓座席位不售,僅開放堂座入席,似乎是替票房問題施打預防針。縱使NTSO的臉書粉絲專頁最近天天打廣告,也不能吸引到平常節目的觀眾共赴團慶。原因其實很簡單:這些作曲家、作品,對平常觀眾而言,實在太過遙遠了,大雅之堂、高不可攀。又與其說「向日葵樂會」反映出臺灣當代音樂創作的脈絡,不如說它可能只是透露出「臺灣師大」當代音樂創作的縮影,「向日葵樂會」六位創始成員皆是臺灣師大音樂系的校友,創作多用學院派技法,為藝術而藝術,不大考慮觀眾接受的問題,陽春白雪超級白,也難譴責為何樂團平時觀眾不捧自家人的場。

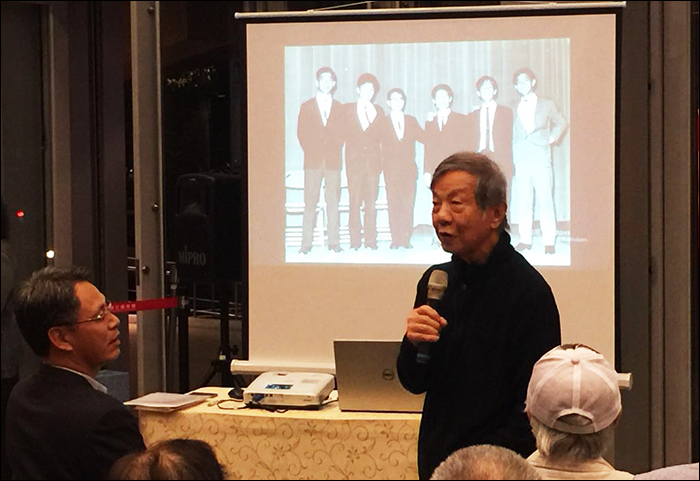

演出前,NTSO於劇場前廳舉辦了一個簡單的談話會,先是播放樂團歷史回顧影片,再邀請蒞臨現場(也是尚在世)的作曲家──游昌發、賴德和與溫隆信講話。此外,沈錦堂的遺孀牛玉峰女士亦受邀到場。原本以為會有人簡單替節目導聆講解,但因時間有限,只有團長及幾位嘉賓致詞,簡單回憶「向日葵樂會」的組成,及最後因受當時可笑的政治敏感干預,被迫解散的過程。(游、賴提及當時「警總」聲稱向日葵係中共國花,以此為名有親共嫌疑,不得再用;溫則補充道,當時「警總」亦聲稱,毛澤東自比太陽、紅衛兵被喻為向日葵,以此為名同屬親共,不妥;另外,有說法認為向日葵與「向日跪」諧音,同犯政治忌諱。)我認為,本節目所安排的曲目,對大多數觀眾來說十分陌生,比起馬勒、華格納、貝多芬作品,更需要有人導聆講解,否則聽到來自學院派的奇異音響,如丈二金剛摸不著頭緒,只會受到驚嚇。

對指揮范楷西及NTSO樂師來說,《盛燦向日葵》是吃力不討好的活兒,作品之間的風格差異太大,既有通俗、民族、傳統,也有實驗、前衛、先鋒,整場過一遍樂譜,對不常演當代風格作品的NTSO來說已屬不易,所以,必須先為NTSO鼓掌喝彩,加油打氣。只是倘若深究細節,就只能說馬馬虎虎了。弦樂刺耳毛燥,但這或許跟太多作品濫用高音區表達主旋律有關;管樂層次不明,也可能是因為太多作品喜愛用塊狀音響亂鍋一燉有關;擊樂尚有精神,卻有些機械呆板,時而蓋過樂團,只能猜想這些作品是不是把節奏寫得不好算計,只好一板一眼。范楷西沒有給予樂團太多的個人詮釋發揮,多為規規矩矩劃拍,即便如此,不少地方還是難以整齊,就像排練不足似的。

游昌發三首抒情小品,〈巴莎嘉利亞〉(《簡易民歌組曲》第三樂章)、〈在林中〉(舞劇《蛇郎君》第二幕前間奏曲)及〈Bali小夜曲〉,還算比較耐聽,旋律性較強,結構也頗合理,不會予人過分的衝突感。如果前幾年NTSO舉辦的《游昌發樂展》多選演一些這類風格的作品,那或許我對游昌發的第一印象就不至於流於負面。可是NTSO委約並曾演出過的〈在林中〉,弦樂撥弦非常亂,感覺並不像是樂譜有意為之,而是樂師們對作品掌握不大到位。

接著,是陳懋良〈曲像鏡〉及〈含悲歌成份的音樂〉。前者的實驗性質太濃郁,一開頭簡單的音響後,先是有四十秒的休止,再有一陣亂奏後,竟出現將近四分鐘的持續低音G,這種設計非常考驗觀眾的耐性。但不得不說,〈曲像鏡〉後半段提供的聲響效果色彩較多,美學上有其獨到之處,但如果從未接觸或不習慣當代風格作品,〈曲像鏡〉就絕對是整場節目的厚重門檻。至於〈含悲歌成份的音樂〉,是我覺得整場節目中,風格權衡拿捏稍好的一首作品,不至於奇異得難以下嚥,又能有些創意,只是一開始的導奏,樂團並沒有表現出精準紮實的集中感。

沈德堂的交響詩〈客家頌〉,前半部的演奏,無論是指揮或樂師,都顯得較有底氣,狀態較好,華麗飽滿,可是漸到中後部,隨著作品過度的嘮叨發展,整體氣勢又降弱下來,顯得比較雜亂鬆散,尾部木管也有些吹岔。不出意外地,作品中引用了一些客家山歌及民俗鑼鼓的影子,藉此凸顯所謂「客家」主題。

賴德和《海神家族》,已於今年初由NTSO首演於臺中國家歌劇院,《盛燦向日葵》選演第四樂章。從演奏上來說,當然有些進步,作品的色彩及層次發揮更為得宜。可令我覺得遺憾的,是《海神家族》最優秀的第五樂章放著不演,卻演了個天外飛來一筆、插入風格突兀法國流行樂的第四樂章。要說,該樂章頭、尾尚稱豐富多變,很有美感,可中間的「引用」(作曲家創作時的重點)完全瓦解了聽覺思維的一貫性,雖說是作者有意為之的筆法,但再度聆聽,仍不覺得高明。

溫隆信《冬日素描》,是我覺得整場較有意思、寫得不錯的作品,只是其中不少炫技及偏向意境的筆法,樂團有些應付不過來,基本上只能圖個聲響,太精緻的細節就難以奢求了。這樣的問題,在馬水龍〈霞海城隍廟會〉(《廖添丁管弦組曲》第三樂章)也有出現,雖然NTSO演出此曲,已較去年長榮交響樂團演出全本組曲來得精緻,但各聲部的平衡還是安排得比較粗糙,有幾個聲部(如中提琴)為主的段落存在感太低,旋律聲部也容易被擊樂聲部覆蓋淹沒。另外,〈霞海城隍廟會〉甚至是全部《廖添丁管弦組曲》,不算最能表現馬水龍創作水準的代表作,作品全篇較散亂,引用〈桃花過渡〉也流於表面,NTSO擇此而棄馬氏名作〈梆笛協奏曲〉,或只為節省一名獨奏者開銷。

說到這裡,不得不思考以下問題:這些作曲家寫出這些作品,究竟是提供給誰聆聽?如果是針對一般大眾,那實在太過艱澀,不好入耳,或是作曲家高估了觀眾心理預期?如果是寫給專門人士,那麼這些作品真就能代表臺灣藝術音樂創作的最高水平嗎?如果是寫給自己案頭孤賞,那麼勞師動眾後,最終又能留下什麼?觀眾買票入場,或許想純粹附庸風雅聽段音樂,卻被灌輸一堆「藝術」「音列」「哲學」與「意境」,基本的旋律與情調難以尋覓,最後觀眾吃不消、作者抱怨無人識貨,究竟有誰得到好處了?

另一方面,作曲家們試圖將先進、前衛的觀點引進國內,更欲建立起屬於本土風格的民族作派,但是一批批表演詮釋者的學習養成,甚至是審美習慣,能否跟得上作者的腳步?在此,不需苛責或臆測,樂團、指揮是否有較好的心態面對國產作品,但就演出效果來說,樂團、指揮面對那些作品,恐怕不會比我們這些觀眾更熟悉多少,也是瞎子摸象,所以呈現一種「氣虛」的狀態,演出狀態與平時奏響的西洋古典,不在一個起點上。而且,在長期揚西抑中的音樂教育思潮下,臺灣的樂團,甚至經常無法準確表現原應自己擅長的民族作派。(如NTSO年初演奏《海神家族》第三樂章時,那憋腳的京劇鑼鼓效果一樣。)這方面,倒是要靠多多磨練才有可能精進,而《盛燦向日葵》,則是好的開始。

綜上所述,《盛燦向日葵》無論從現場氣氛、演出效果或聆聽感受來說,是有很多缺陷的;對於團慶功能的音樂會看來,顯得更是尷尬。這或許正是那麼多人打從一開始就不來觀演的理由,或者雖到場卻止於行禮如儀,像節目中那些音樂一樣,時間到了自然結束,然後客氣地拍拍手就可以終止。可就音樂史之發展,以及樂團營運的立場來說,《盛燦向日葵》無疑是重要的、難得的、能在文化領域留下成就、痕跡的。不聽、不演,自然淪為惡性循環,文化怎麼前進?先演,以後再求完善,NTSO邁出的這一步,絕對只有好處,沒有壞處。不管喜不喜歡,都聽聽看嘛!有動靜,總比死水一片要好。