(本文刊登於《三聯愛樂》2018年5月號,總第220期。)

//

二0一七年八月十五日,著名作曲家朱踐耳逝世於上海,享耆壽九十有五。朱老一生創作豐富,作品體裁多元,既有通俗革命歌曲,有平易近人的管弦樂小品,也有探索哲理、記錄歷史的交響樂鴻篇。翻閱朱老留世的《朱踐耳交響曲集》《朱踐耳管弦樂曲集》,就會驚訝於他工整謄寫的譜面,是那麼富有想像力與激情!若面對作曲家本人,又會發現這位老先生斯文、實在、誠懇又溫和。

可惜的是,相較於西方經典或觀眾喜聞樂見的國產通俗曲目,雖然朱踐耳作品質量均佳,但在當今演藝市場之下露臉的機會卻稱不上太多,即便是紅色主旋律的交響曲大合唱《英雄的詩篇》,面向大眾公開唱響也就是這幾年的偶一為之,更不用說其他的交響樂、管弦樂組曲了。比較為人知曉的,或許是有些晚會上能出現朱氏革命歌曲代表作〈唱支山歌給黨聽〉吧。幸好,這幾年在上海交響樂團、中國交響樂團、蘇州交響樂團的努力下,接連舉辦朱踐耳作品專場音樂會,能延續朱老的人文精神,及作品的生命活力。

朱踐耳首篇正式管弦樂作品《節日序曲》,問世至今整一甲子,旋律動聽且節奏明快,饒富內涵,但許久以來其亮相機會卻不若《春節序曲》或《紅旗頌》。可當朱老離世後,二0一八年來臨之際,中國愛樂樂團、上海愛樂樂團等樂團的新年音樂會,相繼演出《節日序曲》作為應景曲目,作品曝光度大增。如此情況,使人一則以喜、一則以憂:喜則好作品能持續上演、經典不朽;憂則猜測如非距朱老逝世未遠,作品還能有這麼高規格的「待遇」嗎?若時間漸遠,人們對朱踐耳的印象淡化,這豐碩文化資產是否也就慢慢消逝了?

我很幸運地,從一名觀眾、旁觀者、研究者,與朱踐耳有過短暫的交流緣份。前幾年,我為友刊撰寫一篇文章,介紹朱踐耳的生平及創作歷程,那本是命題邀稿,我將之視為極其普通的書寫工作而已。未料雜誌出刊後過一陣子,陳燮陽指揮與我聯繫,說朱踐耳夫婦見我拙文,表示非常感激我的撰寫與報導,欲送我幾本書留念。我霎時受寵若驚,覺得朱氏夫婦實在太客氣了!然而因陳先生演出行程忙碌,我那段時間無有赴滬安排,便暫作擱置,擇日再行處理。

又過了一、二個月,上海音樂學院的金橋老師蒞臨臺灣師範大學客座訪問,也特地與我聯繫。我與金老師本不相識,是朱氏夫婦知曉金老師欲抵臺灣,便將準備送我的書託他帶來,欲當面交付。至此,我已相當感動,一位名聞遐邇、著作等身的老作曲家前輩,竟然那麼留意這件常人認為的平凡小事,而且堅持無論如何都要周到,這種風範在現如今恐怕難以尋覓了。我找了個週末赴臺北拜訪金老師,接過朱踐耳贈送、當時新出版的《朱踐耳創作回憶錄》《朱踐耳作品集》,兩本書還用了紅色緞帶綁了個大十字結,頗為隆重。

為此,我便想若有機會到上海時,當面拜訪朱踐耳,向朱氏夫婦表達感謝之意。二0一六年八月一日,一個夏日午後,我來到上海音樂學院旁邊的靜謐小區,見到仰慕已久的朱踐耳,以及夫人舒群女士。

朱老待人親切,總是笑臉迎人,但他那時已不多話,有時話說著還會串到別件事上。許多相關的歷史故事,都是由舒群代為敘說,舒女士已是朱踐耳的最佳代言人,無論是作品形成、背景內涵、過去發生了什麼事、誰起到什麼作用,知無不言、言無不盡。我替一位友人詢問,為什麼《納西一奇》中有一樂章叫〈狗追馬鹿〉?這四個字是什麼意思?舒女士說這是納西族的打獵情況,獵人騎著馬、帶著狗,去追獵物鹿隻,才有此名。這時,朱老插話道舒女士就是納西族人,咧著嘴輕笑,還想往下說,可舒女士打斷朱老發言,說:「查先生是特地來瞭解你的作品的,就不要講我了。」

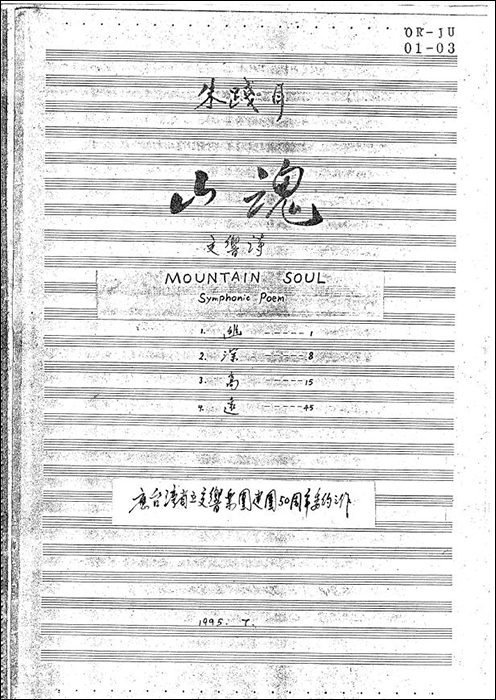

後來又提及,朱老一生中留下幾個遺憾,其中一項便是有部描寫臺灣的作品沒能完善,感到可惜。原來他們說的,就是一九九五年時,朱踐耳應臺灣省立交響樂團(即今之臺灣交響樂團,NTSO)委約創作的四樂章交響詩《山魂》(作品第三十九號),各樂章標題為〈幽〉〈深〉〈高〉〈遠〉,作品演奏長度大約二十分鐘。

朱老在《朱踐耳創作回憶錄》中,對《山魂》的來龍去脈及創作概念有清楚的說明:一九九二年,朱踐耳參加第三屆中國藝術節,聆聽到臺灣代表團演出的無伴奏合唱《祈禱小米豐收》,這是經典的原住民布農族八部和音曲目,具有濃厚的原生態性質,令朱老留下深刻的印象。又一九九0年代,兩岸文化交流活動興盛,臺灣當局也解除對大陸地區的文化封鎖,許多管弦樂團、民樂團開始委約大陸作曲家譜寫新曲,而臺灣省立交響樂團為慶祝建團五十週年,便邀請朱踐耳寫一部作品作為團慶曲目。朱老回想到臺灣原住民族音樂素材,便請臺灣友人(後證實為臺灣師大音樂系教授、作曲家戴維后)郵寄原住民音樂素材磁帶,供創作參考。一九九五年七月,《山魂》完成,次年七月於臺灣首演。

由於種種緣故,《山魂》在臺灣的首演,朱踐耳並不能親赴現場觀賞。然朱老在《回憶錄》中,提及當年聆聽由臺灣省交寄來的《山魂》演出錄音後,表示「頗感失望」,一方面認為指揮跟樂團沒有把作品中的特殊技巧表現出來,另一方面也覺得自己創作技法不夠到位。

除了首次拜訪以外,二0一七年五月二十二日,我再次拜訪朱氏夫婦,他們又再次提到《山魂》之憾。除了《回憶錄》已經說明的一些技法問題有待商榷,朱老還不斷向我解釋,因為沒能親自在臺採風,只是引用既有音樂素材想像創作,所以抓不到真正的「魂」,這都是自己沒寫好、寫得不夠好……可當時朱老已經邁過耄耋、近逼期頤了,自認沒有能力把作品進一步改善,也無法出遠門採風,直說:「對不起臺灣人民……欠臺灣人民一部好作品……」講到此處,朱老的表情嚴肅起來。而由於朱老對於《山魂》的首演效果不滿意,認為作品有待完善之處,所以總譜並無出版,未收入《朱踐耳交響曲集》或《朱踐耳管弦樂曲集》中。

想來殘酷,臺灣省立交響樂團自從首演《山魂》之後,歷經樂團改組更名,就沒再演過該部作品,甚至說幾乎遺忘這部委約之作。可是,朱老是那麼看重「委約」二字,其謹慎的態度,就與贈人書籍上繫的大紅緞帶類似。再一想,現在有哪個大腕作曲家,敢勇於承認自己寫的作品不好?如今「委約」,不就是拿錢辦事的活兒嘛!只演一遍的情況也很普遍,何須成為心中永久的坎呢?可朱踐耳之所以能是朱踐耳,就是因為他面對委約、面對創作、面對音樂,是澈底認真的。

就在二度拜訪之後不足三個月的時間裡,朱老病況惡化、撒手人寰,連再講一句「寫得不夠好」的機會都不可能了,使遺憾真的成為遺憾。

基於個人情感及好奇,對《山魂》的挖掘、考察,似乎是很有必要開展的工作。恰好,二0一七年底,有一個特殊的機會,能委託一位師長向樂團取得《山魂》總譜的副本,終於讓這部見證朱踐耳與臺灣有所聯繫的作品有機會重見天日。

說到這裡,或許有些人疑惑:難道朱家沒有留存總譜嗎?是的。臺灣各大公營樂團早年有個規定,凡委約作品的原始手稿必須交付樂團,這項政策緣於財務會計制度的一個思維──付了錢就應該拿到真貨。而藝術創作的「真貨」,無疑就是作品手稿,與美術繪畫的委約創作不可能上繳影印副件同個道理。而此項未盡人情的規定,直到一九九0年代中後期才逐漸廢除。(這也與後來的作曲家習慣用電腦製譜有關,總不能把整部電腦交給樂團吧!)朱踐耳創作《山魂》,手稿悉數交予臺灣省立交響樂團,或許是基於信賴,或對兩岸關係發展的樂觀,自己並未謄抄或影印副本留存。

至於《回憶錄》中提到,朱老聆聽但不滿意的《山魂》首演錄音,據樂團消息指出已無存檔,可能是資料搬遷過程中不慎損毀遺失。朱家或有錄音磁帶,但據舒群表示未詳置於何處、仍待尋找,且歷經多次搬家,不少文獻資料、材產物品亦有所短少,亦不確定該磁帶究竟存在與否。

在《山魂》首演後不久,戴維后曾撰〈朱踐耳的《第四交響曲》與《山魂》〉一文,發表於臺彎師範大學藝術學院音樂研究所年刊《音樂研究學報》,對兩部作品的曲式、技法、演出情況作出分析及介紹。並參考《聯合報》當時的報導,可得知當年《山魂》首演的音樂會情況:節目由德國指揮家朱利斯.卡爾.貝托里(Julius Karr Bertoli)執棒,臺灣省立交響樂團演奏,分別於一九九六年七月十日、十一日,假桃園中壢藝術館及臺中(具體場地待考,推測是中興堂或中山堂)各辦一場,曲目除有朱踐耳《山魂》之外,還有葛利格(Edvard Hagerup Grieg)《a小調鋼琴協奏曲》,鋼琴獨奏者為曾獲布梭尼鋼琴比賽亞軍的包利達爾.諾夫(Bojidar Noev),以及德沃夏克(Antonín Leopold Dvořák)《第七號交響曲》。

在我拿到並翻開《山魂》總譜副本後,即見作品透過沒那麼規整、部分要求不齊的設計,使幾種聲響元素逐漸堆疊成形,製造出豐富細膩的音樂效果,時有即興、時有集中,還得帶上狂野熱情或幽遠深邃,種種精緻安排,很考驗指揮跟樂師的案頭工夫了!又例如,木管經常會有獨奏的長音波動,要多長、怎麼動,這必須由指揮與樂師進一步商量設計;在〈高〉一章中的第二十六至二十九段(作品段落編號係自首章計算至曲終),僅有弦樂組給予明確的節拍,短笛、雙簧管散板獨奏競爭,並加入打擊樂的即興敲奏,依照小節數的進行自由發揮;〈遠〉一章的開頭,就是弦樂組由二部發展成八個聲部,分別往上、往下細微變化音高(低),模擬〈祈禱小米豐收〉的布農族八部和音,這音準的變化如何求同存異,既要區別聲部的精巧不同,各聲部又要能穩定發展,對樂團而言又是一道難關。

朱老在《回憶錄》中稱,技法方面,《山魂》部分主題旋律「缺乏個性、不動人」,或「平平淡淡、缺乏靈氣」,也感到對於布農族八部和音的模擬不太理想,需更動演奏方法,都是作品有待檢討改進之處。但若翻閱譜面,仍能感受到作品散發的一種獨特魅力,不少段落都可想像到應該頗具亮點,朱老所言「寫得不夠好」,某種程度上來說是謙虛之辭。

時至今日,臺灣交響樂團仍不是一支擅長演出當代風格作品的樂團,面對古典、民族,或帶些浪漫派的作品尚能適應,但凡他們上演當代風格作品,就很容易造成車禍現場。(如該團團慶七十二週年音樂會《璀燦向日葵》即如此。)更何況演出《山魂》的,是一九九六年、水平更為一般的臺灣省立交響樂團呢。朱踐耳《山魂》對當時的臺灣省交而言,實在太難、太不可掌握了。再經過粗略的資料檢索爬梳,《山魂》首演的指揮朱利斯或許知名度不高,外國人對中國元素的掌握也不精確,況且《山魂》總譜副本所呈現的乾淨版面,讓我十分懷疑指揮是否在演出前做足功課,全本總譜只有前述〈高〉第二十六至二十九段,出現指揮在弦樂組標記的小節計數,以及第二十八段提示打擊樂器種類的筆跡,除此之外,就再也看不到指揮做出的任何記號。當然可以懷疑,樂團影印的總譜副本非源自指揮用譜,但譜上出現前述的少量指揮排練記號,說明其應是某次排練用譜(或助理指揮用譜)。這樣看來,無論是指揮或是樂團,對待《山魂》稱不上認真,有愧於朱踐耳創作時的一片誠摯,與其晚年的念念不忘。

上海交響樂團曾經三度來臺演出朱踐耳作品,一九九四年演出《納西一奇》、二00四年演出第十交響曲《江雪》、二0一七年演出《節日序曲》,皆獲觀眾好評,說明朱老跟臺灣還有一線緣份。舒群女士曾對我說,朱老特別重視《山魂》的創作,因為這源於臺灣省交的委約、臺灣人民的信任,倘若作品只是基於幾個原住民音樂素材,把名稱取作《臺灣原住民音樂交響詩》一類語彙,那格調就太低、太膚淺了,朱老希望透過音樂,刻劃出島上的「魂」,故有《山魂》。雖說朱老認為「魂」尚不足,但那畢竟是受限於時代的主、客觀因素,或緣於距離造成的陌生與誤解,而在未深入瞭解的情況下輕率對待、便將作品塵封深處,是毫無道理的。

事過境遷,國人音樂表演技術已大幅提高,面對各類風格作品也稀鬆平常,是否有可能再給《山魂》一次注入靈魂的機會呢?或是如朱老遺願,將作品修改得更好呢?共同期待吧。

註:本文部分資料之查證,承蒙徐堯先生慷慨協助,特此感謝。