(本文刊登於《難得愛樂》微信公眾號2019年8月14日推送內容。)

//

著名作曲家朱踐耳先生,已於二0一七年八月十五日仙逝,享耆壽九十有五載。其精彩一生,近八成歲月用於發展音樂創作事業,尤其探索中國交響樂可行道路,成果豐碩、功德無量。

觀察朱踐耳的音樂學習經過,可同步觀照中國新音樂發展中,幾個重要節點的深遠影響力:民國初年,中國逐步接受西化、現代化的生活形態時,朱踐耳開始對西方音樂有所認識,進而產生興趣;對日抗戰軍興,朱踐耳參與救亡歌詠浪潮之中,明確加深其音樂志向;而隨後因內戰及「新中國」建立,由政權、軍隊發展出的文藝工作體制,給予朱踐耳踏上「正規部隊」的契機;再由於曾經「中」蘇友好的歷史機緣,朱踐耳得以在外留學,培養紮實的技術能力;而「文革」期間特殊但蓬勃的文藝創作風潮,以及「文革」結束後各文藝團隊的體制恢復正常,使朱踐耳可以面臨較為實際的藝術生產需求,以及有較為穩定的藝術生產環境,並在動蕩中增加生命厚度、累積創作能量。改革開放後,西方更為前衛、實驗性質的音樂作曲理論傳入中國大陸,在各音樂學院鋪開流行時,朱踐耳又再擁有精進自身能力、強化實力的機會。換句話說,朱踐耳是中國新音樂發展的見證者,也是實踐者。

截至目前為止,朱氏作品已有頗具規模的演奏、錄製、出版、發行經歷,《朱踐耳交響曲集》《朱踐耳管弦樂曲集》《朱踐耳鋼琴作品選》及《朱踐耳作品集》收錄譜稿頗為全面,而朱氏留下的諸多音樂譜稿及錄音聲響,也有不少學者、樂評家、樂迷涉獵討論探究。而朱氏晚年撰寫的《朱踐耳創作回憶錄》,對其創作過程、作品分析方面,亦有相當完整、仔細的解釋與自我反省。若再加上為數甚多的各類論文、紀念文、雜文、採訪報導等,關於朱氏其人其作,實不容易再找到更多空白,供人填補。

如此情況下,透過任何文字書寫,緬懷、總結、評論朱踐耳其人其作,或許不免只是錦上添花。斯人已逝,吾輩應珍惜所留文化遺產,為作者、作品在歷史長河中尋求定位,凸顯價值意義。

在國共內戰的政治激烈動蕩時期,朱踐耳選擇投入共產主義革命,力圖藉由文化藝術壯大革命事業。一九五五年,朱氏獲公派赴蘇聯柴科夫斯基音樂學院進修,其就讀三年級時,自認首部正式管弦樂作品《節日序曲》分別於莫斯科、上海首演,獲得各界好評認可。幾乎與此同時,海峽另岸不同政權的傳媒輿論,有論者綜述大陸地區音樂發展情況時,也已經留意到朱踐耳的存在,並將其歸納至「能寫器樂曲與編曲」的人才行列之中。雖然,礙於政治意識形態緣故,臺灣當局總是對當時大陸文藝發展多有批評觀點,但在相關論述中,也不得不承認朱踐耳等諸多大陸文藝工作者所編創的音樂作品,「很容易為一般廣大群眾所接受」。

一九六0至一九八0年代中期,是海峽兩岸對壘最為分明的時期,雙方政權對各自政治意識形態的堅持仍毫不讓步,難有檯面上的交流往來。但是,從香港等地傳遞出來,各種正版、盜版的大陸書籍或唱片,已悄然進入臺灣,影響一批批知識份子,補充他們對於大陸的各種認識。亦有不少臺灣民眾,偷偷透過短波廣播收聽來自大陸的音樂、戲曲聲音。一九七九年,趁著改革開放的浪潮,朱踐耳譜就女中音獨唱套曲《骨肉情》,其中三個樂章分別是:〈臺灣,你可聽見〉〈中秋月,分外明〉及〈不是夢境,不是幻覺〉,為兩岸未來發展提出美好的想像。

到了一九八0年代末期,並持續到一九九0年代中期,兩岸形勢出現很大的轉變。大陸地區改革開放已近十載,大好景氣一片欣欣向榮;臺灣地區則解除長達三十八年的戒嚴命令,社會漸趨自由。一九八八年,大陸地區的唱片終於能透過香港代理商,正式於臺灣地區發行銷售。而在一九九三年,歷經多重機構審批之後,具有濃重政治意義的中央樂團,終於能夠登陸臺北公演,讓臺灣樂迷終於能親耳聆聽著名協奏曲《梁祝》《黃河》(修改版)等曲目。同時期,臺北市立國樂團委約朱踐耳創作,具有前衛實驗風格的民族器樂五重奏《和》在臺北首演,獲得好評。

緊接著,一九九四年元月,陳燮陽率領上海交響樂團,在臺北、臺中舉辦巡迴演出。值得一提的,是年元月四日上交在臺中的音樂會,特地選演朱踐耳的《納西一奇》作為主力交流曲目,對此,《聯合報》記者沈怡曾撰寫一篇專訪〈文化創意人\從納西族音樂中 朱踐耳頓悟中西技法的共通〉,讓臺灣觀眾從原本僅僅「能寫器樂曲與編曲」的粗糙印象,更能深入具體地認識朱踐耳的風采。

同年,臺灣省立交響樂團在團長陳澄雄的奔走下,力邀多位大陸作曲家參加該團於花蓮主辦的「第三屆中國作曲家研討會」,會中許常惠發表「海峽兩岸五十年來音樂之發展與比較」,亦特別提及朱踐耳《納西一奇》,作為典範案例。朱氏遺孀舒群女士曾口述表示,由於當年赴臺參會名單由大陸有關單位規劃擬定,因名額有限等緣由,朱踐耳並不在名單內,也不清楚是次會議具體事宜;據稱,俟會議召開時,臺灣方面許常惠教授表示疑惑,為何作品出色、名聲遠播的重要作曲家朱踐耳未能一道赴臺?箇中細節,如今吾人也難以清察。

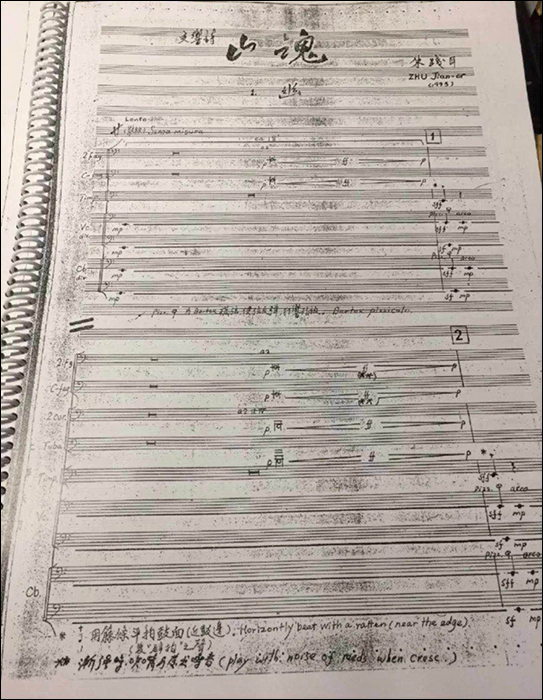

一九九0年代初期開始,兩岸正式交流顯得格外熱絡、往來頻繁,朱踐耳亦曾於一九九二年在昆明舉辦的「第三屆中國藝術節」,聆聽到臺灣布農族的八部合音〈祈禱小米豐收〉。又恰逢一九九五年,臺灣省立交響樂團為慶祝建團五十週年,委約朱踐耳創作為團慶之用,朱氏隨即透過臺灣戴維后教授蒐集民歌音像資料,以此為靈感素材,進而完成四樂章交響詩《山魂》,並在一九九六年七月由臺灣省立交響樂團分別於桃園、臺中首演。可惜當時受限於諸多因素,《山魂》的首演並不算成功,這也成為朱踐耳晚年掛念心頭的一件遺憾,直至臨終前仍有一項期許──希望《山魂》能修改得更好。朱踐耳曾經總結《山魂》的不完美之處,認為主因之一是自己從未深入體驗臺灣高山族生活,無法真正掌握到民族的「魂」。

而就在《山魂》首演之前五個月,朱踐耳亦有機會應臺灣省立交響樂團邀請,於墾丁參加「華裔音樂家學術研討會」,並以「兼容並蓄 立足超越」為題發表演講,闡釋其「合一法」的觀點見解。可惜,因為一九九四至一九九六年間,兩岸之間接連發生幾項重大事件,導致關係轉為緊張,以一九九六年為分界線,兩岸交流互動快速冷卻,甚至一度中止。兩岸關係又低迷許久,直到二00九年十月,已自省立樂團更改名稱的臺灣交響樂團,舉辦「嬉創意.飆音樂──音樂作品決選音樂會」及「當代音樂創作與發展專題座談會」等活動時,才又能邀請到朱踐耳赴臺交流。

幸好,香港的雨果、拿索斯(NAXOS)等唱片品牌,為朱踐耳作品錄製精美的音響,在臺灣廣泛銷售,作為官方交流不足之替代。而在西式音樂體裁以外,經改編成民樂合奏的朱踐耳作品,例如《弦樂三折》《悲調》,以及《天樂》(陳燮陽改編)、《翻身的日子》(彭修文改編),或者是朱踐耳為既有民樂改編配器的《光明行》等,成為香港、臺灣、新加坡等地民族管弦樂團喜愛、常演的曲目,更加充實華人民族樂團的經典、精品作品數量。

千禧年前後,馬友友「絲路之旅」巡迴演出,選擇趙季平《關山月──絲綢之路寫意》、朱踐耳《絲路夢尋》,以及亞塞拜然作曲家法蘭茲阿里薩德的《哈比爾風格》等曲目作為重點內容,在世界各地散播獨特的民族聽覺盛宴,而這一文化事件也廣為當時臺灣群眾知曉。二00四年,上海交響樂團再由陳燮陽執棒來臺演出,奏響朱踐耳第十交響曲《江雪》;二0一七年,余隆率領上交在臺北演出朱氏《節日序曲》,均能獲得臺灣觀眾熱烈迴響。

除講壇傳授、作品表演以外,現今在臺灣學界,亦可見得數篇以朱踐耳《江雪》《玉》《山魂》《第四交響曲》為研究對象的期刊或學位論文,學界觀點也多能認同並贊賞朱氏的創作心思。這說明,朱踐耳及其作品在中國新音樂發展歷程中,突破政治文化藩籬,橫跨海峽地理限制,成為促進兩岸文化交流的一項有利因子。

更為難得的,朱踐耳及其作品,是以自身穩健實力,逐漸為眾人所喜愛,並有後進群起學習效法,終能獲得兩岸樂界共識贊賞,才能得到文化層面的高度地位。朱氏曾謂「立足超越」作為音樂創作的基準目標,同時也身體力行進而樹立大家風範,成為深具人文氣質、生命關懷的引領者。上述種種,或是吾輩緬懷朱氏將近一世紀的交響行旅時,不應忽略的弦外之音。